本書を手に取ったのは、「見えない」という状態をどれだけ想像できていないだろうと感じた瞬間があったからです。日常のあらゆる場面で視覚に頼っている私にとって、視覚障害者の世界は“別の次元の感覚”のように思えていました。しかし読み進めるうちに、その認識がいかに狭いものだったか気づかされます。 著者・伊藤亜紗さんは、視覚障害者へのインタビューや自身の体験を織り交ぜながら、「見える世界」と「見えない世界」の構造を丁寧に言語化しています。単に障害理解に留まらず、「世界をどう意味づけるか」という認知の根本に迫る内容は、読みながら何度もハッとさせられました。 そして、この本の面白さは“知らないことを知る驚き”だけでなく、“自分の価値観を相対化する心地よさ”にもあります。読み終える頃には、ほんのすこし世界の捉え方が柔らかくなったように感じました。

【書誌情報】

| タイトル | 光文社新書 目の見えない人は世界をどう見ているのか |

|---|---|

| 著者 | 伊藤亜紗 |

| 出版社 | 光文社 |

| 発売日 | 2015/05 |

| ジャンル | 教養文庫・新書・選書 |

| ISBN | 9784334038540 |

| 価格 | ¥748 |

私たちは日々、五感――視覚・聴覚・嗅覚・触覚・味覚――からたくさんの情報を得て生きている。中でも視覚は特権的な位置を占め、人間が外界から得る情報の8~9割は視覚に由来すると言われている。では、私たちが最も頼っている視覚という感覚を取り除いてみると、身体は、そして世界の捉え方はどうなるのか――? 視覚障害者との対話から、〈見る〉ことそのものを問い直す、新しい身体論。生物学者・福岡伸一氏推薦。

本の概要(事実の説明)

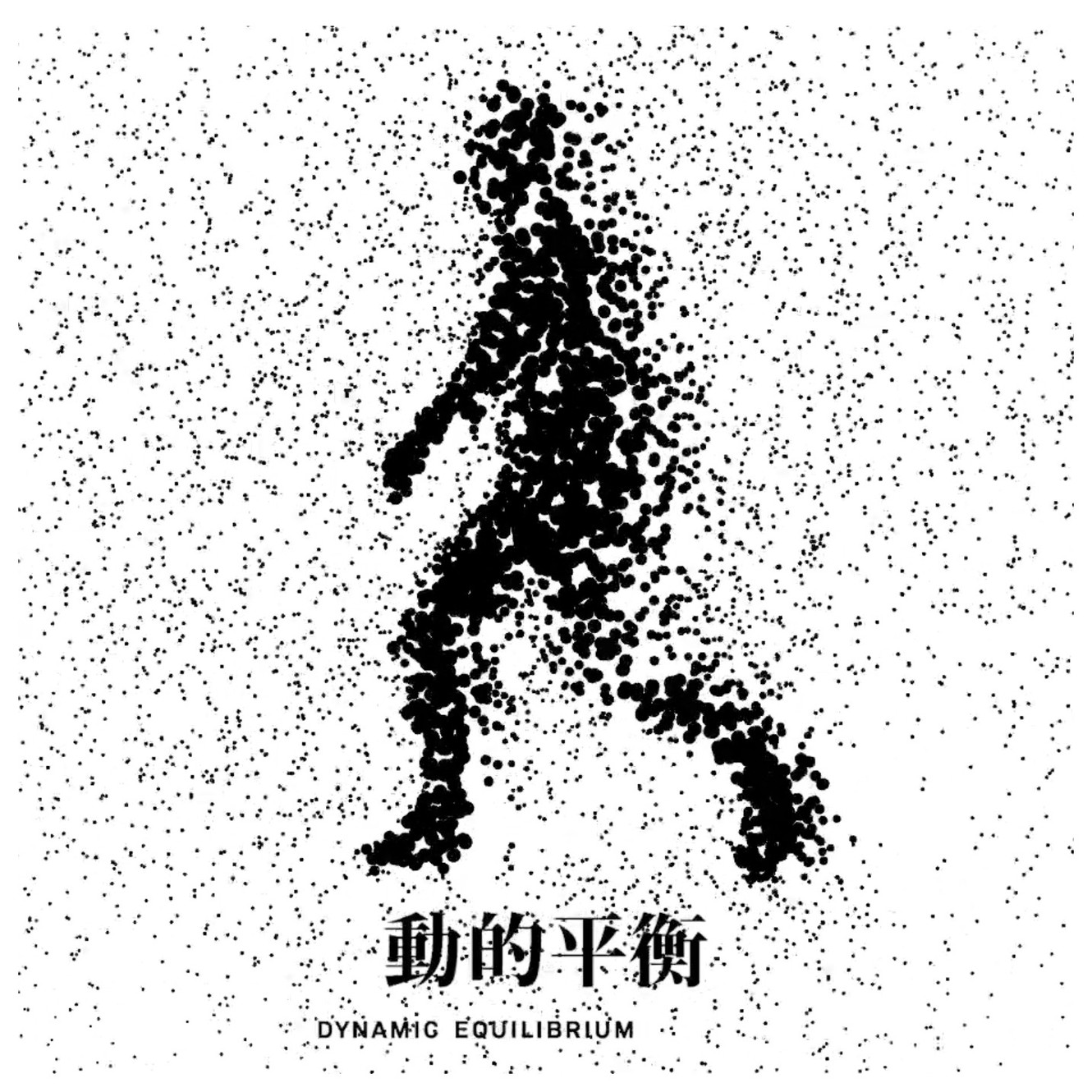

本書は、視覚障害者が世界をどのように認識しているかを、「空間」「感覚」「運動」「言葉」「ユーモア」という5つの章に分けて論じるノンフィクションです。視覚を失ったことで強化される“特別な能力”があるのではなく、視覚とは異なる手段で世界を“意味として”掴んでいるという視点が印象的でした。 たとえば、見える人は坂道を“平面の傾斜”で捉えるのに対し、見えない人は“立体的な山の起伏”として認識するという説明は、空間の捉え方が根本から異なることを理解させてくれます。また、ブラインドサッカーが「メッシの世界」と表現されるほどに高度な感覚統合で成り立っているという話は、スポーツの意味さえ変えてくれました。 本書は、視覚障害や認知科学に関心がある人だけでなく、コミュニケーション・教育・デザインに携わる人にも大きな示唆をもたらす内容だと感じました。

印象に残った部分・面白かった点

もっとも心を動かされたのは、「視覚がないからこそ“死角がない”」という表現でした。視覚優位で生きている側からすれば、視覚がないことは“欠けている”状態に映りがちです。しかし本書で語られる世界では、視覚に頼らず、身体全部で空間を掴むからこそ“全方向の情報が入ってくる”という事例もあります。 また、「ソーシャル・ビュー」と呼ばれる美術鑑賞の取り組みも興味深いものでした。作品を情報として解説するのではなく、見える人と見えない人が“意味を語り合う”ことで新しい世界が立ち上がる。この“揺れ動く関係”は、優劣でも対等でもなく、ただそこに生まれる関係性の豊かさだと感じました。 さらに、日常のユーモアの話――「今日はどのパスタソースが当たるかな」という楽しみ方は、見えないことが“制限”ではなく“偶然を楽しむ仕組み”になるという発想の転換が鮮やかでした。

本をどう解釈したか

本書が伝えようとしているのは、「見える/見えない」を能力の優劣として捉えるのではなく、“世界へのアクセス方法の違い”として見るべきだという点だと感じました。 見える側は、視覚情報の即時性と強さに縛られる一方で、見えない側は、触覚・聴覚・空間の“意味”を統合して世界を掴んでいる。これは劣る・勝るという単純な構図ではなく、“世界をどのように解釈するか”という根源的な問いに繋がっているように思えます。 とくに、「理解するとは、そのもの自体に変身すること」という言葉が心に残りました。相手の世界を理解しようとした瞬間、自分の感覚が揺さぶられ、価値観が変わっていく――そのプロセスこそがコミュニケーションの本質なのではないか、と深く考えさせられる一冊でした。

読後に考えたこと・自分への影響

読み終えて最も強く感じたのは、「見えるということは万能ではなく、ときに視界が狭くなることもある」という事実です。視覚に頼りすぎることで、本来感じられるはずの“意味”や“手触り”を失ってしまっている場面は、日常にも思い当たるものがあります。 また、障害を“個人の問題”ではなく“社会がつくり出す壁”として捉える視点は、非常に大きな転換点でした。助ける/助けられるの関係ではなく、“一緒に世界を楽しむ”関係性をつくれるのだと気づかされたことも大きな学びです。

この本が合う人・おすすめの読書シーン

私は、静かな休日の午前中に読むのが最適だと感じました。自分の感覚がまだ雑音に覆われていない時間帯だと、著者が語る“世界の手触り”の変化をより深く受け止められます。また、朝のカフェのざわめきの中で読むと、聴覚や気配に意識が向き、視覚以外の感覚に注目する本書のテーマと自然にリンクしていくようでした。

『目の見えない人は世界をどう見ているのか』(伊藤亜紗・著)レビューまとめ

視覚障害者の世界を知ることは、自分自身の世界の見え方を問い直すことでもありました。固定観念が静かにほどけていく感覚が心地よく、読みながら何度も視点が柔らかくなっていく一冊です。感覚や認知に関心がある人はもちろん、日常の捉え方を少し変えてみたい人にも強くおすすめします。

コメント