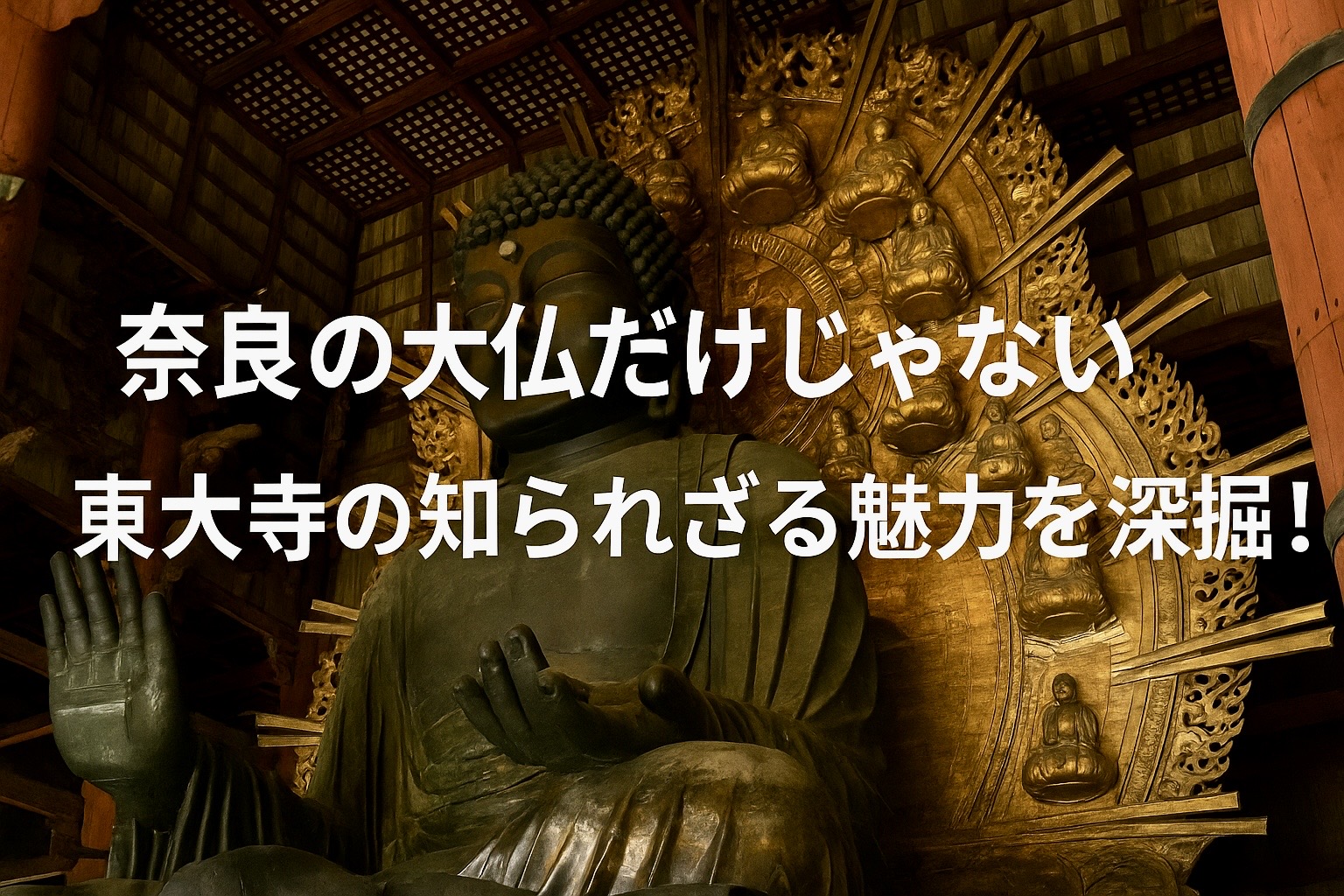

奈良の観光名所として名高い東大寺。

その象徴である「奈良の大仏」は多くの人々を魅了していますが、東大寺にはそれ以上の見どころが数多く存在します。

壮大な建築、精緻な仏像、美術品の数々、そして静寂に包まれた堂宇。

本記事では、東大寺の知られざる魅力を深掘りし、奈良観光をより豊かなものにする情報をお届けします。

はじめに|「奈良の大仏」で終わるのはもったいない

奈良といえば、修学旅行や観光で必ず名前が挙がる「奈良の大仏」が有名です。

その巨大さに驚き、写真を撮って帰るという方も多いかもしれません。

でも、実はそれだけで終わってしまうのは本当にもったいないんです。

東大寺は、ただの“大仏のあるお寺”ではありません。

大仏以外にも、見ごたえのある建造物や仏像、文化財が点在しており、歩けば歩くほど新たな発見があります。

特に歴史が好きな方や、静かに過ごしたい方にはぴったりのスポット。

この記事では、「大仏だけ見て帰ったことを後悔するかも…」と思わせてくれる、東大寺の“深掘り観光”ポイントをご紹介していきます。

初めての方はもちろん、2度目以降の奈良旅にもおすすめの情報です。

東大寺とは?|奈良時代の国家プロジェクト

東大寺の始まりは、奈良時代の天平時代。

仏教を国家の支えと位置づけた聖武天皇が、災害や疫病で不安定だった世の中を安定させようと、日本全国の寺の中心として建立したのが東大寺です。

つまり「国家が建てた、国家のためのお寺」と言っても過言ではありません。

大仏(盧舎那仏)建立には莫大な費用と労力がかかり、当時の人口の半数以上が関わったともいわれています。

東大寺の大仏(盧舎那仏)建立に関して「当時の人口の半数以上が関わった」とされる説は、複数の歴史資料や研究に基づいています。具体的には、奈良時代の日本の総人口が約560万人と推定される中、延べ約260万人が大仏造立に携わったと記録されています。これは、当時の人口の約半数に相当します。

この数字は、奈良県が公開している資料や奈良市観光協会の情報など、複数の信頼性の高い情報源で確認できます。例えば、奈良県の資料では、材木関係の技術者が約5.1万人、その下で働いた人が約167万人、金属関係の技術者が約37万人、その下で働いた人が約51万人とされており、合計で延べ約260万人が関与したと記されています。

参考サイト

銅の供出や布施、建設作業など、多くの民が「心をひとつにして」つくりあげたのが東大寺なのです。

こうした背景を知ると、ただ大仏を眺めるだけではなく、そこに込められた願いや祈りにも目を向けたくなります。

東大寺は仏教だけでなく、当時の政治や社会、文化の縮図ともいえる存在。

まさに“奈良時代の国家プロジェクト”です。

見どころ1:圧巻の南大門と金剛力士像

東大寺の正面に位置する南大門。

初めて目の前に立つと、その巨大さと迫力に言葉を失うことでしょう。

現在の門は鎌倉時代に再建されたもので、重要文化財どころか“国宝”に指定されるほどの歴史的建築です。

そして門の内側には、日本彫刻の最高傑作とも言われる「金剛力士像」が左右に並んでいます。

運慶と快慶という天才仏師がたった69日間で造ったとされるこの像は、鎌倉時代のリアルでダイナミックな彫刻技法を象徴する作品。

像高はいずれも8.4m弱あり、今にも動き出しそうな筋肉の表現、怒りと慈悲が混ざる表情、そのすべてが見る者の心を掴みます。

阿形像(口を開けた像)は運慶、吽形像(口を閉じた像)は快慶が担当したとされています。

これらの像は、鎌倉時代の仏師たちの技術と芸術性を結集した傑作であり、現在も多くの人々を魅了しています。

写真で見るのと、実物の迫力はまったく別物。

ぜひ門の前で立ち止まり、仏師の魂を感じながらその細部までじっくりと見てみてください。

運慶(うんけい)と快慶(かいけい)は、鎌倉時代に活躍した日本の仏師で、特に東大寺南大門の金剛力士像(仁王像)の制作で知られています。彼らの作品は、写実的で力強い表現が特徴で、日本彫刻史において重要な位置を占めています。

運慶(うんけい)

- 生没年:1140年頃 – 1223年頃

- 特徴:写実的で力強い彫刻を得意とし、仏像に人間的な感情や動きを表現しました。

- 代表作:東大寺南大門の金剛力士像(阿形像)、興福寺の無著・世親像など。

快慶(かいけい)

- 生没年:1185年頃 – 1240年頃

- 特徴:優美で繊細な表現を得意とし、仏像に慈悲深い表情や柔らかな曲線を取り入れました。

- 代表作:東大寺南大門の金剛力士像(吽形像)、東大寺の阿弥陀如来像など。

焼失と再建の経緯

- 治承4年(1180年)、平重衡による南都焼き討ちで東大寺は大きな被害を受けました。

- 重源上人が朝廷や源頼朝の協力を得て、東大寺の再建を主導しました。

- 南大門はこの再建事業の最終段階で建てられ、金剛力士像は重源上人の強い願いにより制作されました。

修復と発見された史料

- 昭和63年(1988年)から平成5年(1993年)にかけて、5年間の修復作業が行われました。

- この修復中、像の内部から『宝篋印陀羅尼経』や仏師たちの名前が記された文書、墨書銘が多数発見されました。

- これにより、定覚・湛慶も制作に関与していたことや、用材が山口県から運ばれたことなどが明らかになりました。

参考サイト

見どころ2:世界最大級の大仏殿

東大寺の象徴ともいえる「大仏殿」は、世界最大級の木造建築。

現在の姿は江戸時代に再建されたもので、創建時より幅がやや狭くなっていますが、それでも圧倒的なスケールを誇ります。

建物の中に入った瞬間、視界に広がる「大仏さま」の大きさには、誰もが思わず声を上げてしまうでしょう。

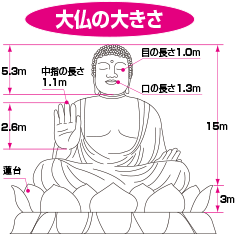

高さ15メートルの盧舎那仏(るしゃなぶつ)は、ただ大きいだけでなく、その表情や雰囲気に、どこか優しさと深さを感じさせます。

像高14.98m/目長1.02m/耳長2.54m/顔長5.33m/鼻高0.50m/台座高3.05m

仏像の後ろには光背(こうはい)と呼ばれる後光があり、そこにも多くの小さな仏が彫られています。

また、大仏殿の一角にある柱の“通り抜け”も有名ですね。

柱の下部に空いた穴をくぐると無病息災のご利益があると言われ、子どもから大人まで挑戦する人が絶えません。

行列ができることも多いですが、旅の記念にぜひ試してみてください。

見どころ3:東大寺ミュージアムで学ぶ仏教美術

大仏殿のすぐ近くにある「東大寺ミュージアム」は、意外と知られていない“学びの穴場”スポット。

ここでは東大寺にまつわる文化財や仏教美術を、じっくりと間近で鑑賞できます。

中でも目を引くのは、奈良時代〜平安時代の仏像や工芸品、経典など。

誕生釈迦仏立像のように、小さくても精巧に作られた仏像からは、当時の職人たちの信仰心と技術力が感じられます。

派手さはないけれど、しみじみと心に残る“静かな感動”がそこにあります。

また、東大寺の再建の歴史を知る展示も豊富。

戦乱や火災により何度も被災しながら、そのたびに再建されてきた背景を学ぶと、東大寺という存在がどれだけ多くの人々に守られてきたかが伝わってきます。

東大寺ミュージアムは、奈良の東大寺境内に位置する文化施設で、東大寺の歴史と美術をテーマに、貴重な寺宝や仏教美術を展示しています。2001年に開館し、訪れる人々に東大寺の深い歴史と文化を伝える役割を果たしています。

展示内容

ミュージアムでは、常設展示と特集展示が行われています。常設展示では、ミュージアムの本尊である千手観音菩薩像をはじめ、法華堂伝来の日光・月光菩薩像、奈良時代の誕生釈迦仏像、大仏開眼供養に用いられた伎楽面など、多くの寺宝が展示されています。

特集展示では、時期に応じてテーマを設けた展示が行われています。例えば、2025年3月19日から7月9日までの期間には、「蘇る鴟尾と宝剣ー明治の大仏殿大修理ー」と題した特集展示が開催され、明治時代の大仏殿修理に関する資料や発見された宝物が紹介されています。

開館情報

- アクセス:近鉄奈良駅から徒歩約20分、または奈良交通バス「大仏殿春日大社前」下車、徒歩約5分

- 開館時間:4月〜10月:9:30〜17:30(最終入館17:00)11月〜3月:9:30〜17:00(最終入館16:30)

- 休館日:年中無休(臨時休館あり)

- 所在地:奈良県奈良市雑司町406-1(東大寺境内)

- 東大寺ミュージアム公式サイト

見どころ4:二月堂・三月堂|静けさと絶景の世界

東大寺の境内東側には、二月堂と三月堂(法華堂)があります。

二月堂|1300年続く祈りと絶景の舞台

■ 二月堂とは?

東大寺の北東の高台に建つ「二月堂」は、正式には「観音堂」と呼ばれ、東大寺の中でも特に神聖視されている場所です。奈良時代に創建され、現在の建物は1669年に再建されたものですが、建築様式や佇まいは創建当時の趣を色濃く残しています。

■ お水取り(修二会)の舞台

二月堂といえば、「お水取り(修二会)」として知られる仏教儀式が有名です。これは毎年3月1日〜14日にかけて行われる行事で、1300年以上続く日本最古の仏教儀式とされます。火の粉をまき散らしながら練り歩く「お松明(たいまつ)」の行は、厳かで幻想的な光景として全国的にも知られ、多くの参拝客が訪れます。

■ 舞台からの絶景

二月堂のもう一つの魅力は、堂前に張り出した舞台から見渡せる奈良市街の大パノラマです。春には桜、秋には紅葉、冬は澄み切った空気の中で遠く生駒山まで一望できます。日の出や夕暮れ時の光景は特に美しく、地元の人にも「奈良で一番美しい風景」と称されることもあるほどです。

■ 静けさの魅力

大仏殿の喧騒を離れ、二月堂の石段を登ると、ふと静かな空気に包まれます。観光客が多くても、どこか静寂が保たれており、心が落ち着く時間が流れます。お堂の前に佇み、風の音と木々のざわめきを感じながら奈良の風景を眺めていると、「時を越えた祈り」が感じられることでしょう。

三月堂(法華堂)|東大寺最古の建物と仏像美術の宝庫

■ 三月堂とは?

正式には「法華堂」といい、天平時代(8世紀)に創建された、東大寺で最も古い建物です。「三月堂」という名前は、かつて法華経を講じる行事が毎年3月に行われていたことに由来しています。

■ 堂内に並ぶ10体の国宝仏像

三月堂の内部には、圧巻の10体の仏像(すべて国宝)が安置されています。

- 中央:不空羂索観音立像(本尊)

- 両脇:梵天像・帝釈天像

- 周囲:四天王像・二天像・執金剛神像

これらは8世紀の奈良仏教美術の集大成ともいえるもので、いずれも写実性・荘厳さ・精神性の高さを備えています。特に、不空羂索観音像の独特の姿勢と装飾は必見。堂内は撮影禁止ですが、仏像たちの威厳と神聖な空気に満ちており、見る者を圧倒します。

■ 建築としての魅力

建物自体も、奈良時代の仏堂建築として極めて貴重です。外観は質素ながらも重厚感があり、屋根の反りや柱の組み方などから、当時の建築技術の高さがうかがえます。

- 静かな奈良を体感したい人にぴったり

→ 人が多い大仏殿とは違い、落ち着いた時間を過ごせます。 - 仏像や日本建築に興味がある人

→ 日本の仏教美術の粋を、現地で直に感じられます。 - 自然の中でリラックスしたい人

→ 小高い場所にあるため、風や光、木の香りが心地よいです。

アクセスと注意点

- 場所:東大寺境内の北東側、徒歩でのぼり坂あり

- 参拝時間:早朝〜夕方(季節によって変動あり)

- 三月堂は拝観料あり(大人600円前後)

- 堂内は撮影禁止(心でしっかり記録を)

静寂と祈り、そして文化財の宝庫ともいえる「二月堂・三月堂」は、まさに“東大寺を深く味わう旅”には欠かせない存在です。

喧騒の中で見過ごされがちですが、本当の東大寺の魅力は、この静かな場所にこそあります。

東大寺おすすめモデルコースと観光アドバイス

短時間でもしっかり東大寺を楽しみたい方には、以下の半日観光コースがおすすめです。

- 奈良駅から市内循環バスで東大寺へアクセス(約10〜15分)

- 南大門で金剛力士像を鑑賞、ゆっくり写真撮影

- 大仏殿へ進み、大仏と柱の穴くぐり体験

- 東大寺ミュージアムで文化財を見学(空調も快適です)

- 二月堂・三月堂エリアを散策、眺望を堪能

- 奈良公園で鹿とふれあい、周辺でランチやカフェタイム

徒歩移動が中心ですが、要所要所でバスやタクシーを利用すれば年配の方や小さなお子様連れでも無理なく回れます。

春や秋は混雑もありますが、その分風景がとてもきれいなのでおすすめです。

まとめ|「大仏だけじゃない東大寺」を歩こう

東大寺は、日本の歴史や文化、宗教観がぎゅっと詰まった“生きた歴史遺産”。

そして、そこにある魅力は決して「奈良の大仏」ひとつに限られません。

南大門の造形美、金剛力士像の迫力、大仏殿の威厳、東大寺ミュージアムの静かな感動、そして二月堂・三月堂の神聖な空気…。

一歩一歩を丁寧に味わって歩けば、まるで時空を旅しているかのような気持ちになります。

あなたが次に奈良を訪れる時には、ぜひ「東大寺を深く味わう旅」を。

表面的な観光では出会えない、“奈良の奥深い心”と出会えるはずです。

参考リンクの紹介

東大寺の公式ホームページで、境内の案内、行事情報、歴史などが詳しく紹介されています。特に、南大門や大仏殿、二月堂・三月堂などの各施設の詳細や、年間行事のスケジュールが掲載されています。

奈良国立博物館の公式サイトで、仏教美術を中心とした展示情報やイベントスケジュールが確認できます。東大寺ミュージアムと連携した特別展の情報も掲載されており、仏教美術に興味のある方には特におすすめです。

奈良市の観光情報を提供する公式サイトで、東大寺を含む観光名所やモデルコースの案内があります。また、季節ごとのイベント情報や、奈良公園の鹿に関する情報も充実しています。

これらのサイトは、東大寺や奈良の歴史・文化に関する正確な情報を提供しており、観光や学習の際に非常に参考になります。

コメント