戦国時代において、日本を統一へと導いた豊臣秀吉。

その功績は広く知られていますが、秀吉の成功を陰で支えた人物がいたことをご存じでしょうか?

その人物こそ、豊臣秀長(とよとみひでなが)です。

兄・秀吉の陰に隠れて目立つことは少なかったものの、彼の役割は決して軽んじられるものではありません。

むしろ、彼の存在がなければ豊臣政権の成功やその後の安定は難しかったかもしれません。

穏やかで人望に厚い秀長の生涯を紐解くと、リーダーを支える補佐役の重要性が浮かび上がります。

この記事では、秀長の人生と功績を詳しく紹介し、その魅力に迫ります。

豊臣秀長とは?

宮下英樹「センゴク」

プロフィール概要

豊臣秀長(または羽柴小一郎秀長)は、戦国時代から安土桃山時代にかけて活躍した武将です。

天文9年(1540年)、尾張国愛知郡中村(現在の名古屋市中村区)に生まれました。

彼は、豊臣秀吉の3歳年下の弟であり、兄の天下統一事業に多大な貢献を果たしました。

秀長は天正19年(1591年)に病に倒れ、その生涯を終えます。

秀長は、豊臣政権を支える右腕として兄を補佐するだけでなく、政治や戦場でも活躍。

彼が秀吉のもとで頭角を現したのは、秀吉が総司令官を務めた中国征伐の際です。

その後も、山崎の戦いや長久手の戦い、さらには紀州征伐や四国攻めといった重要な戦いに参加し、その手腕を発揮しました。

彼は大和郡山を居城とし、1587年には従二位権大納言に任命され、大和大納言とも呼ばれるようになります。

秀吉(兄)との絆

宮下英樹「センゴク」

幼少期、兄の秀吉が家を飛び出したため、秀長と秀吉は長い間会うことがありませんでした。

そんな二人が再会を果たしたのは、永禄4年(1561年)、秀吉がお寧(後の北政所)と結婚した時期です。

宮下英樹「センゴク」

この時、秀吉は秀長に家来になるよう勧めましたが、当時の秀長は農業を営む生活に満足しており、一度は断りました。

なんと秀長の夢は村の年寄りになることだったようです。

しかし、秀吉は熱心に説得を続け、最終的に秀長はその誘いを受け入れ、武士の道を歩むことを決意します。

この決断が、後に豊臣政権の安定を支える大きな原動力となりました。

秀長の功績

秀吉の右腕としての役割

秀長は、兄・秀吉の天下統一事業を支える重要な存在でした。

特に中国征伐では、その冷静な判断力と的確な行動力で軍をまとめ、秀吉の信頼を深めました。

また、賤ヶ岳の戦いや紀州征伐、四国攻めといった重要な戦いでも秀長の活躍が光ります。

これらの戦いでは、兄・秀吉が大胆な戦略を展開する一方で、秀長は部隊の統率や後方支援などを的確に行い、戦いを成功に導きました。

豊臣政権の調整役

秀長の功績は、戦場だけに留まりません。

政治の面でも彼は重要な役割を担っていました。

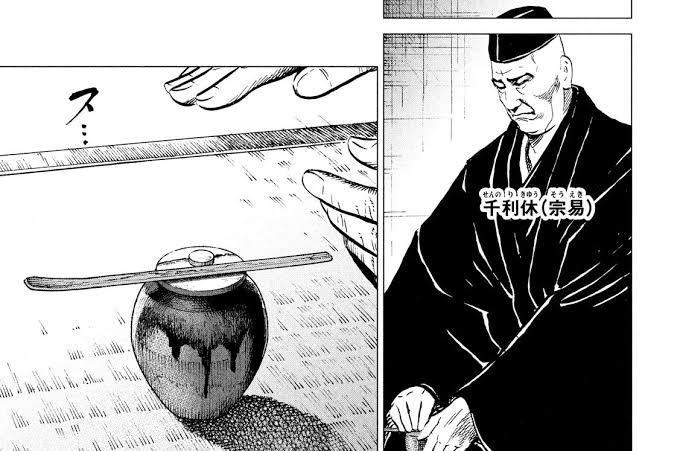

天正14年(1586年)頃、大友宗麟が島津氏の圧迫に苦しみ、秀吉に助けを求めた際、秀吉は「内々の儀は宗易(千利休)、公儀の事は宰相(秀長)存じ候、いよいよ申し談ずべし」と述べました(『大友家文書録』より)。

宮下英樹「センゴク」

宮下英樹「センゴク」

この言葉は、政務を信頼して任せられる人物として秀長が秀吉から高く評価されていたことを示しています。

また、秀長は大名たちの調整役としても活躍しました。

秀吉が時に強引な手段に出ることが多かった一方で、秀長は温厚な性格を活かし、大名たちとの交渉を円滑に進めました。

その結果、彼のもとを頼る大名も多く、豊臣政権の安定に大きく寄与しました。

豊臣秀長の人柄や逸話

温厚で人望厚い性格

宮下英樹「センゴク」

秀長の最大の特徴は、その穏やかな性格と人望の厚さです。

彼は若い頃から周囲と良好な関係を築くことに長けており、秀吉の家臣たちからも信頼を寄せられていました。

秀長が豊臣家において、兄・秀吉の欠点を補う存在であったことは、多くの記録に残されています。

秀長の温厚さが、時に苛烈な秀吉の性格を和らげたと言われています。

藤堂高虎との関係

宮下英樹「センゴク」

秀長の家臣の一人に、藤堂高虎がいます。

高虎は、主君を7回変えたことで知られる武将ですが、秀長のもとには15年間仕えました。

秀長は高虎の才能を見抜き、その能力を最大限に引き出しました。

三木合戦や賤ヶ岳の戦い、紀州征伐などで活躍した高虎に対し、秀長は1万7300石の加増を行い、その忠誠に応えました。

また、聚楽第内に徳川家康の屋敷を建設する役割を任せるなど、重要な任務も託しています。

秀長の死後、高虎は深い悲しみから一度出家しました。

このことからも、秀長が高虎にとってどれほど大きな存在であったかが伺えます。

秀長の死後と豊臣政権の行方

天正19年(1591年)、秀長が病に倒れると、豊臣政権には大きな混乱が訪れます。

宮下英樹「センゴク」

秀吉の暴走が始まり、千利休や羽柴秀次といった重要な人物が次々と命を落としました。

秀長が生きていれば、これらの悲劇を防ぎ、豊臣政権の安定を保つことができたのではないかと言われています。

さらに、秀長の死後、朝鮮の役が失敗し、徳川家康が台頭するなど、豊臣政権は急速に崩壊の道を辿ります。

秀長が豊臣政権の潤滑油として果たしていた役割の大きさが、彼の死後に改めて浮き彫りとなりました。

豊臣秀長が残した教訓

秀長の生涯を振り返ると、リーダーを支える補佐役の重要性が強く感じられます。

兄・秀吉の成功は、秀長の存在なくして語ることはできません。

穏やかで人望に厚い秀長のような存在があったからこそ、豊臣政権は一時的な繁栄を遂げたのです。

彼の生き方は、現代社会においても多くの示唆を与えてくれるでしょう。

まとめ

豊臣秀長は、兄・秀吉を支えながらも自らも多くの功績を残した偉大な人物です。

戦場での活躍だけでなく、調整役として豊臣政権の安定に貢献し、多くの家臣や大名から信頼を集めました。

その温厚な性格は、時に苛烈な秀吉を和らげ、政権内外の潤滑油として機能していました。

彼の死後、豊臣政権が混乱に陥り崩壊への道を歩んだことからも、秀長がどれほど重要な存在であったかがうかがえます。

豊臣政権が短命に終わった要因の一つに、秀長の早逝が挙げられるのは間違いありません。

現代社会においても、リーダーを支える優れた補佐役や調整役の存在は不可欠です。

秀長の生涯は、リーダーだけではなく、その周囲を支える人々の価値を教えてくれます。

彼の功績と人柄を知ることは、戦国時代の歴史をより深く理解する鍵となるでしょう。

今回の記事が、豊臣秀長という人物への興味を深めるきっかけとなり、戦国時代の奥深さに触れる手助けになれば幸いです。

※本記事では、宮下英樹氏による歴史漫画『センゴク』シリーズの描写・解釈を一部参考にしています。

コメント