法隆寺は、奈良県斑鳩町に位置する日本仏教の象徴的な寺院であり、飛鳥時代から現代に至るまで、多くの歴史的人物と深く関わってきました。

聖徳太子による創建から、推古天皇の支援、百済からの渡来人の技術導入、平安時代の行信僧都による再興、明治時代の文化財保護運動まで、法隆寺の歴史は多くの人々の尽力によって築かれています。

この記事では、聖徳太子をはじめとする歴史的キーパーソンたちとともに、法隆寺の成り立ちと時代ごとの意義をひもといていきます。

歴史スポットとして訪れる人々にとって、より深い感動を呼び起こすガイドになるはずです。

法隆寺とは?──聖徳太子が築いた仏教文化の原点

奈良県斑鳩町にある法隆寺(ほうりゅうじ)は、日本最古の木造建築として、そして1993年には日本で初めてユネスコ世界文化遺産に登録されたことで、国内外にその名を知られています。

建立は飛鳥時代の607年とされ、実に1400年以上の歴史を誇るこの寺院は、日本の仏教文化の原点ともいえる存在です。

しかし、法隆寺は単なる観光名所ではありません。

その伽藍一つひとつには深い宗教的意味と思想が込められ、また、創建以来関わってきた多くの歴史的人物の痕跡が色濃く残されています。

建築として、宗教施設として、学術的研究の対象として、現代に至るまで多面的な役割を果たし続けてきた場所なのです。

法隆寺と深い縁を持つ人物たちの足跡をたどりながら、日本の宗教・文化・建築がどのように形成されていったのかを読み解いていきます。

聖徳太子(厩戸皇子)|法隆寺創建の中心人物

- 時代:飛鳥時代(574年~622年)

- 業績:仏教興隆、十七条憲法制定、遣隋使派遣

聖徳太子(厩戸皇子)は、日本仏教史において最も象徴的な存在の一人です。

推古天皇の摂政として政治の実権を握り、仏教を国家の基盤とする思想を推し進めました。

彼が仏教を信仰した背景には、戦乱のない平和な国を築くために「和をもって貴しと為す」という理念があり、それが十七条憲法の根底にも流れています。

法隆寺は、太子が病床に伏していた父・用明天皇の病気平癒を願って創建したと伝えられています。

中心伽藍にある金堂や五重塔は、その思想を建築に結晶させたもの。

釈迦三尊像を安置する金堂は、太子の精神的中核とも言える場所であり、彼の仏教的世界観を象徴しています。

そのため「法隆寺=聖徳太子の寺」という印象は強く、現在でも太子信仰の拠点として全国から参詣者が絶えません。

推古天皇|太子を支えた日本初の女性天皇

- 在位:592年〜628年

- 業績:仏教奨励、法隆寺の造営支援

推古天皇は日本初の女性天皇として知られていますが、同時に聖徳太子の政策を全面的に支えた人物でもあります。

彼女は仏教を国の中心に据えることを認め、官寺制度の整備や仏教寺院の建立を奨励しました。

法隆寺の創建は、まさにその象徴的な事業のひとつです。

仏教に対して積極的な庇護を与えることにより、朝廷の正当性や統治理念の裏付けとして活用した面もあります。

推古天皇と聖徳太子の関係は、精神的な同志とも言えるもので、政治と宗教が一体となった日本史上初の「国家仏教」が誕生した時代でした。

また、女性でありながら積極的に政治に関わり、仏教政策を推進した推古天皇の存在は、後世の女帝たちにも大きな影響を与えたとされています。

百済の工匠たち|技術を伝えた異国の担い手たち

法隆寺の建築様式を語るうえで、欠かせないのが「渡来人」の存在です。

特に百済からの工匠たちは、仏教建築や彫刻技術、彩色技法など、多くの文化的知識を持ち込みました。

釘を使わずに木を組み合わせて建てる「木組み技術」や、屋根の反り、美しい梁の装飾など、法隆寺の建築美は彼らの高度な技術なしには実現しなかったと言われています。

伽藍配置も中国・朝鮮半島の様式を取り入れながら、日本独自の工夫が加えられており、「国際性と独自性の融合」がこの寺の最大の特徴です。

このように、法隆寺は古代日本と大陸文化との交流の象徴であり、現代にまで続く日韓文化の接点でもあるのです。

行信(ぎょうしん)僧正|中興の祖

法隆寺は長い歴史の中で、何度も自然災害や戦火、政治の混乱により荒廃しかけました。

その中でも、平安時代に法隆寺を再興した僧・行信の功績は特筆すべきです。

彼は当時、荒れ果てた伽藍を修復し、仏教の教義を守るために僧侶の教育にも力を入れました。

特に「学問寺」としての役割を強化し、仏教経典の研究や写経活動を支えたことで、法隆寺は再び文化の中心地としてよみがえりました。

彼の尽力によって、法隆寺は単なる古寺から、再び生きた仏教施設としての役割を取り戻したのです。

明治時代の文化財保護に尽力した人々

明治維新後、神仏分離政策に伴って「廃仏毀釈(はいぶつきしゃく)」という大規模な仏教弾圧が全国で起こりました。

多くの寺院や仏像が破壊される中、法隆寺もその波にさらされました。

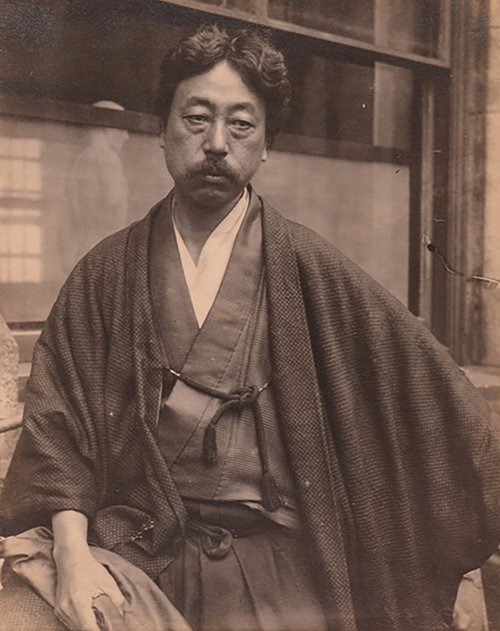

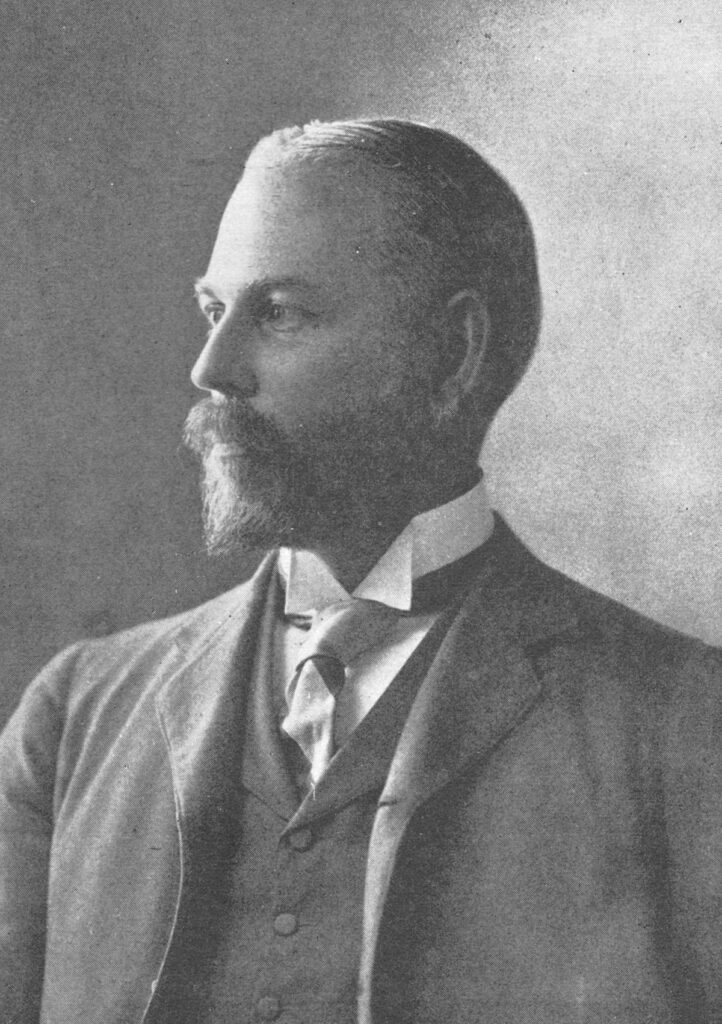

しかしここで立ち上がったのが、岡倉天心やアーネスト・フェノロサといった明治の文化人たちです。

Wikipedia 岡倉天心 アーネスト・フェノロサ

彼らは、仏教芸術や日本文化の価値を世界に示すべき遺産として法隆寺を保護し、その意義を内外に訴えました。

法隆寺の多くの仏像や建築物が「国宝」や「重要文化財」として認定されていったのは、彼らの活動による成果です。

法隆寺が今日まで残ったのは、こうした近代の“守り手”たちの存在があったからにほかなりません。

金堂・五重塔・夢殿──建築そのものが語る歴史

法隆寺の魅力は、その荘厳な建築群に集約されています。

伽藍配置から屋根の反り、柱の間隔に至るまで、全てが計算された美しさを持ち、日本古代建築の最高傑作とも言える存在です。

以下では、象徴的な三つの建築に焦点を当ててご紹介します。

金堂(こんどう)

法隆寺の中心に位置する金堂は、607年創建とされる世界最古の木造建築。

内部には仏教伝来の象徴とも言える釈迦三尊像が安置され、壁画(現存部分は火災後に模写されたもの)にもインドや中国の影響が色濃く表れています。

建物そのものが、聖徳太子の仏教信仰の結晶であり、「建築で読む思想書」とも言える空間です。

柱のエンタシス(ギリシャ建築に由来するわずかなふくらみ)や、耐震性を考慮した独特の組み構造など、当時としては驚くべき先進技術が詰め込まれており、建築的観点からも高く評価されています。

五重塔

高さ約32メートルの五重塔は、日本最古の塔建築として有名です。

中には仏教のストーリーを立体的に表現した塑像群があり、特に釈迦の入滅や舎利奉納を描いた場面は、当時の信仰と美術技術を物語る貴重な資料となっています。

また、塔の構造は風や地震に強く、各層が独立して揺れることで倒壊を防ぐ仕組みになっています。

現代の建築家たちが注目する「免震構造」のルーツとされることもあります。

夢殿(ゆめどの)

東院伽藍にある八角円堂・夢殿は、聖徳太子の遺徳を讃えるために建立された建物で、奈良時代の代表的な仏堂の一つです。

中には救世観音像が安置され、長らく秘仏とされていたため「開扉された時の輝きが忘れられない」という逸話も数多く残されています。

八角形という独特の構造は、仏教的な宇宙観や曼荼羅的世界を象徴するといわれ、建築・信仰・思想が一体となった空間です。

現代における法隆寺──仏教と文化の継承地

今日の法隆寺は、ただの観光名所にとどまらず、仏教文化の発信地・研究拠点・文化財の保護施設としての役割も担っています。

年間を通じて修行や法要が行われ、一般の人々も参加可能な公開行事や講座なども開かれています。

境内に響く読経の声や、僧侶の作法の一つ一つから、千年を超える宗教の連続性を肌で感じることができます。

また、建築史・美術史・宗教史など学術的にも高い注目を集めており、国内外の研究者が定期的に訪れています。

金堂や五重塔、夢殿といった建物の保存活動も継続的に行われており、文化庁やユネスコとも連携しながら維持管理が進められています。

近年では、2022年に「聖徳太子1400年遠忌」が盛大に行われ、国内外から多くの参拝者が訪れました。

これを機に、太子の思想である「和をもって貴しと為す」という理念を現代社会にどう活かすか、というテーマでも様々なシンポジウムが開かれました。

このように、法隆寺は「過去を伝える場」であると同時に、「未来を考える場」にもなっているのです。

まとめ|法隆寺は「人物」で読むべき歴史書

法隆寺を訪れた時、その建物の美しさや荘厳さに目を奪われるのは当然ですが、そこに込められた「人の想い」こそが、この場所を唯一無二の存在たらしめている要素です。

聖徳太子が目指した仏教国家の理想、推古天皇の英断、百済から来た工匠たちの技術、行信の信念、明治の文化人たちの情熱――。

時代を越えてこの寺を守り、残してきたすべての人物がつながって今の法隆寺があるのです。

私たちが法隆寺を訪ねるとき、それは「建物」を見に行くというよりも、「歴史上の人物たちの対話」に耳を傾ける旅なのかもしれません。

そしてその物語は、訪れる私たち一人ひとりの中に、新たな意味と感動を与えてくれるはずです。

参考リンクの紹介

- 法隆寺公式サイト(聖徳宗総本山 法隆寺)

伽藍配置、夢殿、金堂、五重塔などの詳細解説が掲載されています。 - ユネスコ世界遺産センター:法隆寺地域の仏教建造物

法隆寺が世界遺産に登録された理由や価値についての詳細が記載されています。 - 文化遺産オンライン:法隆寺地域の仏教建造物

法隆寺の建築様式や歴史的背景についての解説が掲載されています。 - 斑鳩町観光協会:世界文化遺産「法隆寺地域の仏教建造物」

法隆寺の世界遺産登録に関する地域の取り組みや情報が紹介されています。 - 斑鳩町:聖徳太子と法隆寺(PDF)

斑鳩町による聖徳太子と法隆寺の関係についての資料が閲覧できます。 - 奈良県公式サイト:聖徳太子が父の遺志を継いで建立した「法隆寺」

法隆寺の創建に関する詳細な説明が提供されています。 - 文化庁公式サイト:文化財防火デー

1949年1月26日に発生した法隆寺金堂の火災を契機に、文化財保護法の制定や文化財防火デーの創設が行われた経緯が詳しく解説されています。 - 東京消防庁:文化財防火デーの契機となった法隆寺金堂火災

法隆寺金堂火災の詳細や、その後の文化財保護への影響について解説されています。

法隆寺と斑鳩の里の観光マップ

斑鳩町観光協会公式マップ

斑鳩町観光協会の公式サイトでは、法隆寺を中心とした「斑鳩の里マップ」や「奈良斑鳩里めぐりMAP」など、観光に便利な地図をPDF形式でダウンロードできます。

これらのマップには、法隆寺の伽藍配置や周辺の寺院、観光スポット、飲食店などが詳しく掲載されています。

法隆寺公式サイトの境内図

法隆寺の公式サイトでは、境内の詳細な配置図が掲載されています。金堂、五重塔、夢殿など主要な建物の位置関係がわかりやすく示されており、拝観前の予習や当日の参拝ルートの確認に便利です。

コメント