「奈良って、なんで昔の都だったの?」

修学旅行で訪れたあの静かな街に、かつて日本の中枢があった――そう聞いても、実感が湧かない人も多いのではないでしょうか。

でも、奈良が都に選ばれたのは、ただの偶然ではありません。そこには、地理的な条件だけでなく、古代の政治戦略や宗教的な意味合い、さらには国づくりの理想までが絡み合っていたのです。

この記事では、奈良時代の都「平城京」に注目し、なぜ奈良が日本の首都にふさわしい場所だったのかを、歴史的背景と都市計画の視点からひもといていきます。

はじめに|「なぜ奈良?」が気になるあなたへ

「奈良って修学旅行で行ったけど、なんであそこが都だったの?」

そんな素朴な疑問を持ったことはありませんか?

奈良は、日本の歴史において特別な意味を持つ都市です。

奈良時代、平城京が築かれ、日本初の本格的な都として政治・宗教・外交の中心地となりました。

しかし、それは単なる偶然ではなく、当時の国家構想や宗教観、さらには東アジアとの関係性までが反映された“選ばれるべくして選ばれた地”だったのです。

本記事では、なぜ都は奈良に置かれたのかという疑問に答えるべく、奈良の歴史的背景や都市計画にスポットを当てながら、じっくり解説していきます。

都の始まり:奈良時代と平城京

奈良時代は710年、元明天皇による平城京への遷都から始まりました。

それ以前の都は頻繁に移動していましたが、奈良時代には長期間にわたって一か所に都が定められたことが特徴です。

平城京の存在は、日本の中央集権的な律令国家体制の成立を象徴するものでした。

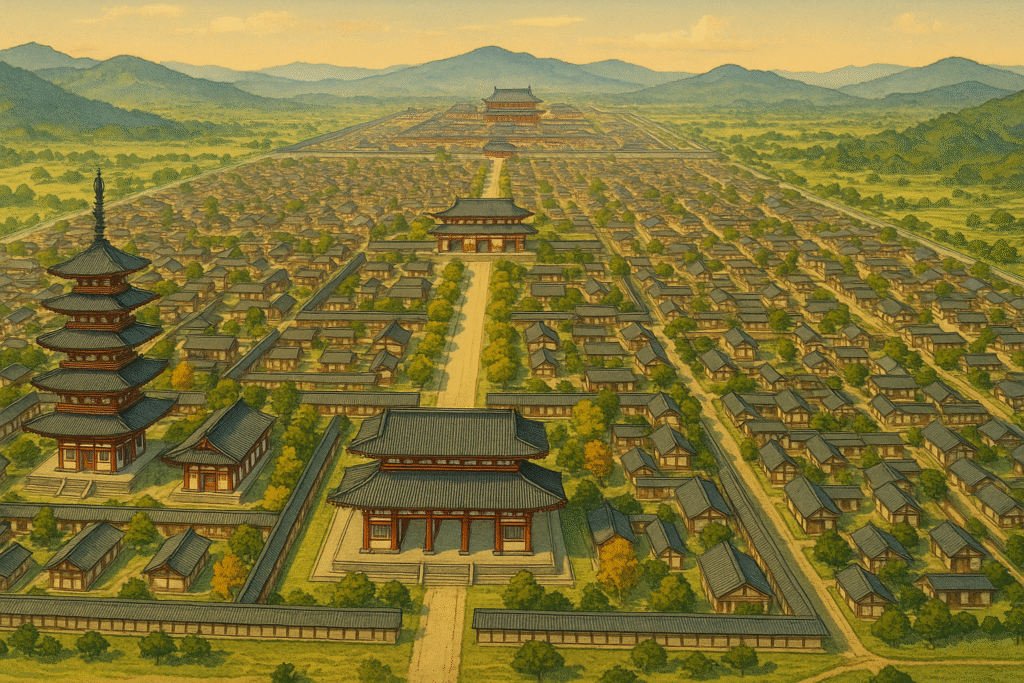

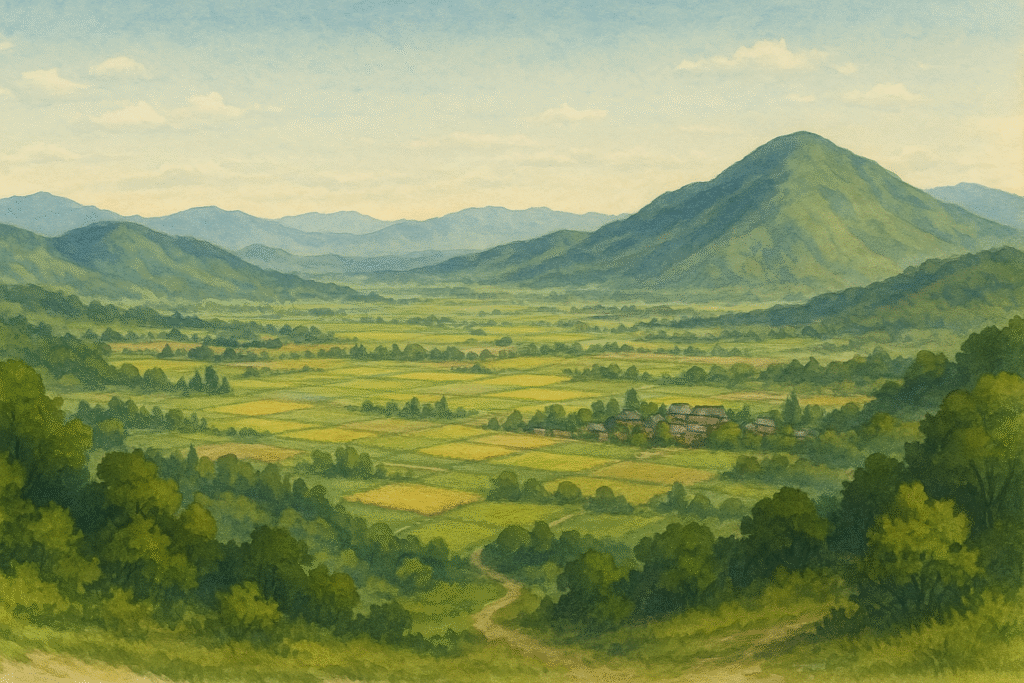

平城京は奈良盆地の中心に建設され、周囲を山々に囲まれた地形は、自然の要塞ともいえる安全性を備えていました。

また、条坊制という都市区画制度を導入し、整然とした碁盤の目のような街並みを形成。

これは、ただの都市設計ではなく、国家の権威と秩序を示す“国家の顔”でもあったのです。

さらに仏教が国の中心思想として広まり、都には多くの寺院が建てられました。

このように、平城京は単なる行政の中心ではなく、宗教、経済、外交などを総合的に支える巨大都市だったのです。

なぜ奈良が都に選ばれたのか?

「なぜ、数ある土地の中で奈良が選ばれたのか?」

それは単なる地理的な偶然ではなく、古代国家が目指した理想と密接に関わっています。

奈良盆地の地形、交通の要衝としての利便性、そして政治的・宗教的な権威が集中していたこと――これらすべてが重なり合い、奈良は“最初の本格的な都”として選ばれたのです。

ここでは、その選定の背景を、地理・歴史・思想の観点から深掘りしていきます。

交通と地形の利便性

奈良盆地は古代から東西南北を結ぶ主要街道が交差する要衝でした。

特に伊勢、伊賀、山城、河内、大和といった地域を結ぶ交通網は、政治的統制を行う上で重要な役割を果たしていたのです。

さらに大和川や紀ノ川といった水運も利用でき、物資の流通にも適していました。

また、周囲を囲む山々が自然の防壁となり、都としての防衛機能も高かったのです。

これらの点から、奈良は地理的に非常に恵まれていたと言えます。

政治と宗教の中心にふさわしかった場所

奈良一帯は古くから大和政権の中心地であり、神武天皇が即位した地として神話にも登場する“聖地”でした。

この歴史的・宗教的背景が、奈良を特別な場所として際立たせていたのです。

仏教の国教化を進めていた当時、奈良はすでに多くの寺院が集まる信仰の中心地でもありました。

政治の正統性を仏教的権威で支えるには、まさに理想的な場所だったのです。

平城京の都市計画|唐の都・長安を模範に

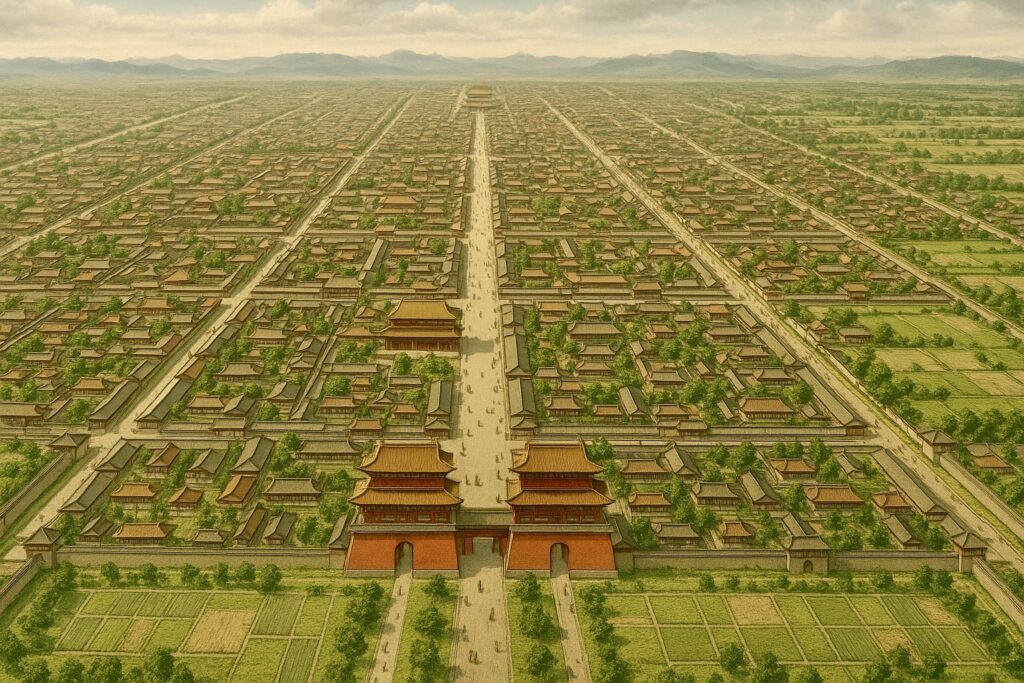

平城京の建設には、唐の首都「長安」を手本にした都市設計が取り入れられました。

中国大陸との外交関係が深まる中で、文化・制度・宗教の多くが日本に流入していたことが背景にあります。

中央を貫く「朱雀大路」は、南の朱雀門から北の大内裏までを一直線につなぐ巨大なメインストリート。

東西には条坊と呼ばれる碁盤の目の街区が広がり、整然とした都市空間が築かれました。

これは、天皇を頂点とする中央集権体制を視覚的に表現するものであり、民衆にとっては「秩序ある国づくり」の象徴となっていたのです。

また、都市設計には風水的な思想や、儒教・仏教の影響も見られます。

都市が一つの“宇宙モデル”とされ、政治と宗教の融合を体現していたのです。

南大門と朱雀大路:平城京のシンボルたち

平城京の象徴的な構造物として語られるのが、「南大門」と「朱雀門」です。

南大門は都の正面玄関にあたり、朱雀門は天皇の御所への入口として機能していました。

大規模な門は都の威厳を示すとともに、訪れる外国使節や民衆に対して「ここが国の中心である」という強いメッセージを放っていました。

現代の奈良では、朱雀門の復元が行われ、平城宮跡歴史公園として整備されています。

門の荘厳な姿や広大な朱雀大路跡を実際に歩いてみると、1200年前の都のスケールを肌で感じることができます。

奈良の歴史的遺構が今も語る「都の記憶」

奈良の町には、当時の都の面影を残す歴史建造物が数多く残されています。

以下にその一部を紹介します。

- 平城宮跡:かつての大内裏跡。発掘調査により建物の配置や構造が明らかに。

- 唐招提寺:鑑真和上によって創建された、唐文化を色濃く残す寺。

- 薬師寺:国宝の東塔など、奈良時代の仏教建築の粋が集まる。

- 興福寺:藤原氏の氏寺として、奈良の政治と深く結びついていた寺。

こうした建造物は、単なる遺跡ではなく、日本の国家形成の歴史と思想を今に伝える“語り部”でもあります。

街歩きを通して、それぞれの史跡に刻まれた歴史の重みを感じてみてください。

まとめ|なぜ奈良は「始まりの都」だったのか

奈良が都に選ばれた背景には、地理的利便性だけでなく、政治的意図や宗教的象徴性が複雑に絡み合っていました。

奈良は古代日本の中枢として、ただの都市ではなく、理想国家の“モデル”を具現化する場所だったのです。

今も奈良には、当時の壮大な計画の残響が息づいています。

その静けさの中に、「なぜ奈良に都があったのか」という問いへの答えが、確かに残されているのです。

参考リンクと紹介文|奈良の歴史と平城京を深く知るために

- 国営平城宮跡歴史公園(公式サイト)

奈良時代の都・平城京の中心部を再現した歴史公園。朱雀門や第一次大極殿などが復元されており、古代の都市構造を体感できます。 - 奈良文化財研究所

平城宮跡や古代遺跡の発掘・研究を行う国の機関。専門的な調査成果が公開されており、学術的視点から奈良の歴史を学べます。 - 奈良市観光協会|平城宮跡歴史公園

平城宮跡を観光スポットとして紹介するページ。公園内の見どころ、アクセス、イベントなど実用情報がまとめられています。 - 奈良県公式観光サイト「なら旅ネット」|平城宮跡

奈良県が運営する観光情報サイト内の平城宮跡ページ。歴史的背景や観光案内が充実しており、旅の事前学習にも最適です。

コメント