奈良時代――それは、日本が律令体制を整え、仏教とともに国家を形づくっていった激動の75年間。

この時代には、政治の中枢で国家運営を担った天皇や貴族、仏教を広めた高僧、そして文化を育んだ歌人たちが数多く登場しました。

彼らの功績は、今も奈良の町に息づき、東大寺の大仏や正倉院、万葉集の歌碑などとして私たちに語りかけています。

本記事では、そんな奈良時代の歴史を彩った10人の偉人たちを、学術的な視点と観光ガイド的な楽しさを交えてご紹介。

彼らがどんな人生を送り、どんな場所に足跡を残したのかを掘り下げながら、古代奈良の魅力をじっくり旅していきましょう。

1300年前の日本へ――あなたも、タイムスリップしてみませんか?

- 奈良時代とは?人物相関と時代背景

- 聖武天皇(しょうむ てんのう) – 仏教を広め「奈良の大仏」を造立した天皇

- 光明皇后(こうみょう こうごう) – 慈愛の心で社会事業に尽くした初の皇族以外出身の皇后

- 行基(ぎょうき) – 大僧正となり民衆救済と大仏造立に尽くした伝説的僧

- 鑑真(がんじん) – 渡航5度の失敗と失明を乗り越え律宗を伝えた唐の高僧

- 藤原不比等(ふじわらの ふひと) – 律令国家を築き、藤原氏繁栄の礎を築いた政権ブレーン

- 吉備真備(きびの まきび) – 遣唐留学で最新知識を持ち帰り国政に活かした学者貴族

- 大伴旅人(おおともの たびと) – 万葉集に名を残す酒好き文人貴族、令和の出典「梅花の宴」を主催

- 長屋王(ながやおう) – 天皇に最も近い皇親として権勢を振るうも悲劇的な最期を遂げた皇族

- 和気清麻呂(わけの きよまろ) – 道鏡の野望を砕き皇位継承の正統を守った勇敢な官人

- 橘諸兄(たちばなの もろえ) – 藤原氏を抑え政権を主導、文化サロンを築いた教養宰相

- おわりに:奈良時代の遺産を現代に感じる旅へ

奈良時代とは?人物相関と時代背景

奈良時代(710~784年頃)は、日本で初めて本格的な都城制が敷かれた平城京(奈良市)を中心に花開いた時代です。

奈良時代には仏教を国家の安定に役立てようとする鎮護国家思想が高まり、天皇や貴族が積極的に仏教政策を推進しました。

また「天平文化」と呼ばれる国際色豊かな文化が栄え、唐(中国)の制度や文化も積極的に取り入れられています。

この時代には、後述するように皇族から僧侶、貴族に至るまで様々な人物が活躍し、日本史上の重要な足跡を残しました。

奈良時代の歴史を理解するうえで、当時の主な出来事を年表で押さえておきましょう。

- 710年:藤原不比等の主導で平城京遷都 。藤原氏の氏寺・興福寺が現在地に建立される。

- 724年:聖武天皇が即位(在位724~749年) 。

- 729年:長屋王の変が起こり、皇族勢力の長屋王が自殺に追い込まれる 。同年、聖武天皇の皇后に光明子(光明皇后)が立ち、初の臣下出身の皇后が誕生(藤原氏の地位が確立) 。

- 737年:天然痘の大流行で藤原不比等の四人の子(藤原四兄弟)が相次いで死亡 。代わって橘諸兄・吉備真備らが政権の中枢に立つ。

- 740年:藤原広嗣の乱が発生。朝廷は橘諸兄を中心に乱を鎮圧 。一時的に恭仁京(山城国)への遷都が行われる。

- 743年:聖武天皇が大仏造立の詔を発し、東大寺盧舎那仏(奈良の大仏)の建立開始 。同年、墾田永年私財法の施行。

- 749年:東大寺にて大仏鋳造が完了。聖武天皇が退位し娘の孝謙天皇(のち称徳天皇)が即位 。聖武上皇は出家。光明皇后が皇太后として大仏開眼に尽力。

- 752年:東大寺大仏の開眼供養会が盛大に挙行される 。インド出身僧の菩提僊那らが参加。

- 753年:唐の高僧・鑑真和上が6度目の航海で来日(盲目となりながら渡航成功) 。

- 757年:橘諸兄が薨去。藤原仲麻呂(恵美押勝)が台頭し政権を掌握。

- 764年:恵美押勝の乱(藤原仲麻呂の乱)が発生し失敗。称徳天皇(孝謙上皇)が仏僧・道鏡を寵愛して権力を握らせる。

- 769年:宇佐八幡宮神託事件。和気清麻呂が「皇位は帝の子孫のみ継げ」という神託を奏上し、僧道鏡の野望を阻止 。清麻呂は道鏡の怒りで流罪となるも、不思議なことに道中300頭の猪に守られたとの伝承が残る 。

- 770年:称徳天皇崩御。道鏡は失脚し、皇位は称徳天皇の従兄弟にあたる光仁天皇へ継承。和気清麻呂も名誉回復。

- 784年:桓武天皇が長岡京(山城国)へ遷都(奈良時代の終焉)。

- 794年:平安京遷都。ここから平安時代へ。

以上のように、奈良時代には政争と疫病、仏教振興が絡み合う中で多くの人物が登場します。

特に藤原氏と皇親勢力の抗争は政局の大きな軸であり、聖武天皇・光明皇后夫妻と藤原不比等、その子の藤原四兄弟や橘諸兄・吉備真備ら官僚たち、さらに僧の行基・鑑真、文人の大伴旅人、最後期の和気清麻呂などが互いに関連し合いながら歴史を動かしました。

以下では、奈良時代を代表する10人の偉人(聖武天皇、光明皇后、行基、鑑真、藤原不比等、吉備真備、大伴旅人、長屋王、和気清麻呂、橘諸兄)にスポットを当て、それぞれの基本プロフィールと歴史的功績、奈良とのゆかりの地や関連史跡、そして人物像にまつわるエピソードや豆知識を学術的に解説します。

人物同士の血縁・姻戚関係にも触れながら読み解くことで、奈良時代の人間関係図も浮かび上がってくるでしょう。

それでは一人ひとり見ていきましょう。

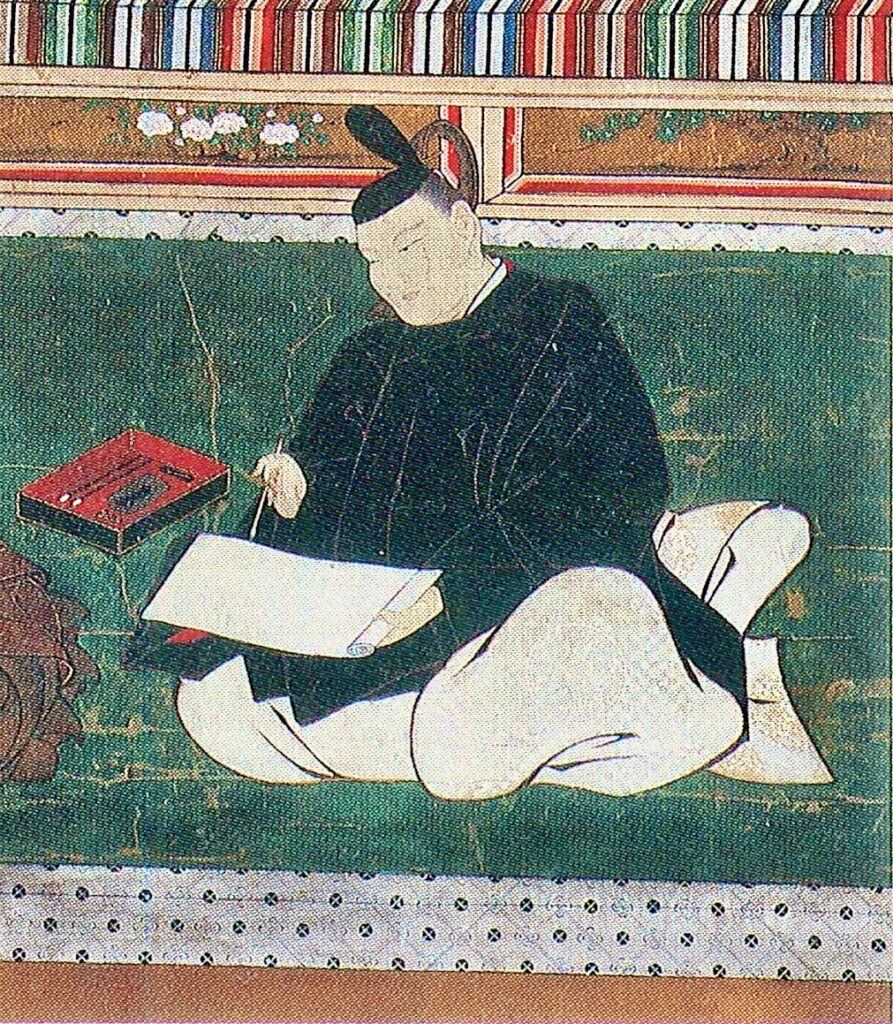

聖武天皇(しょうむ てんのう) – 仏教を広め「奈良の大仏」を造立した天皇

聖武天皇のプロフィール

第45代天皇。在位724~749年。父は文武天皇、母は藤原不比等の娘・宮子。妻(皇后)は藤原不比等の娘・光明皇后。

諱は首(おびと)、即位後「聖武」と称する。701年に生まれ、756年に崩御しました。

治世の前半は政局を藤原氏に支えられ、後半は皇族勢力の長屋王失脚後に藤原四兄弟が台頭、さらに疫病後は橘諸兄らに支えられます。

仏教への深い帰依で知られ、「奈良の大仏」建立など数々の偉業を残しました。

聖武天皇の主な功績と意義

聖武天皇は積極的に唐の制度や文化を取り入れ、律令国家の充実に努めました。

特に仏教に深く帰依していたことで有名で、国ごとに国分寺・国分尼寺を建立する大事業を発願しています(寺院には自ら写経した経文を納めたと伝わる)。

これら国分寺建立の詔は天平13年(741年)に発せられ、国家的に仏教を広める政策でした。

また天平15年(743年)には都に東大寺盧舎那仏(奈良大仏)の造立を詔しており、仏教の力で国家安泰を図ろうとする鎮護国家政策の象徴となりました。

奈良の大仏造立には全国から莫大な人員と物資が動員され、各地の豪族や民衆も協力。

聖武天皇自身、盛大な開眼供養会(752年)を主催し、インドや唐の僧も招いて国際的な仏教文化交流の場としています。

こうした事業により天平文化が花開き、奈良は国際都市として繁栄しました。

東大寺大仏(奈良市)は、聖武天皇の発願により建立された盧舎那仏像で、高さ約15mに及ぶ世界最大級のブロンズ仏です。

752年に開眼供養が行われ、国家事業として完成したこの「奈良の大仏」は奈良時代の仏教文化を象徴する存在です。

とはいえ、聖武天皇の積極的な造寺・造仏事業は国家財政に負担をかけた側面もありました。

度重なる疫病や天災も重なり、財政難に陥ったため、天平21年(749年)に譲位して娘の孝謙天皇(のちの称徳天皇)に皇位を譲っています。

譲位後の聖武上皇は仏門に入り出家し、東大寺に隣接する紫微宮で余生を送りました。

756年に56歳で崩御した後、その御遺体は平城京北の佐保山南陵に葬られました。

光明皇后は夫・聖武天皇の遺愛品を東大寺大仏に献納し、これらの宝物は正倉院に今も伝わっています。

正倉院には聖武天皇ゆかりの調度品や楽器、文書類が数多く収められており、当時の国際色豊かな文化水準を今に伝える貴重な遺産です。

聖武天皇の奈良ゆかりの地

聖武天皇にゆかりの深い奈良の名所として、まず挙げられるのが東大寺です。

東大寺大仏殿(金堂)

東大寺は聖武天皇の発願で建てられた官寺であり、世界遺産「古都奈良の文化財」の中核をなしています。

奈良市街に位置し、近鉄奈良駅やJR奈良駅から奈良公園方面行きバスで「大仏殿前」下車すぐというアクセスで、多くの観光客が訪れます。

巨大な大仏を安置する大仏殿(金堂)は江戸時代の再建ですが、創建当初の規模と荘厳さを想像させるに十分です。

また、聖武天皇ゆかりのもう一つの重要なスポットが正倉院です。

東大寺境内の北西に位置する校倉造の宝庫で、天皇の遺愛品を納めたことから「古代のタイムカプセル」とも称されます。

正倉院の宝物は毎年秋に「正倉院展」(奈良国立博物館にて)で一部一般公開され、聖武天皇が使用した楽器「琵琶」やガラス碗などが展示されます。

さらに、聖武天皇の御陵(佐保山南陵)は奈良市法蓮町の佐保山丘陵にあり、現在も宮内庁により管理されています。

一般公開はされていませんが、外周から陵墓を見ることができます。

聖武天皇の観光豆知識・エピソード

聖武天皇にまつわる逸話として、「紫香楽宮への遷都」があります。

743年に大仏造立詔を出した翌年、聖武天皇は突如として近江の紫香楽宮(現・滋賀県信楽)に遷都を宣言しました。

しかし各地で地震や疫病が相次ぎ計画は難航し、結局745年に再び平城京へ戻ります。

この遷都騒動の背景には「仏教の加護を得ようとして各地に行幸を繰り返した」とする説や、政敵のいない場所で大仏造立を進めたかったとも言われます。

結果的に大仏開眼は平城京で迎えることになりましたが、一連の動きから聖武天皇の信仰の深さと迷走ぶりが垣間見えます。

また聖武天皇は位を退いた後、仏法の理想郷「理想の都」を夢見ていたとも言われ、奈良以外にも恭仁京や難波京、紫香楽宮と短期間に遷都を試みました。

こうした逸話は、奈良時代の政情不安や人々の祈りを映し出しています。

奈良観光の際には、大仏殿に座す聖武天皇の念願の結晶・盧舎那仏に手を合わせ、当時の人々の想いに思いを馳せてみてはいかがでしょうか。

光明皇后(こうみょう こうごう) – 慈愛の心で社会事業に尽くした初の皇族以外出身の皇后

光明皇后のプロフィール

聖武天皇の皇后で、俗名は藤原光明子(ふじわらの こうみょうし/安宿媛)。

701年、藤原不比等の娘として生まれました。

父は右大臣・藤原不比等、母は橘三千代(県犬養三千代)です。

聖武天皇とは従兄弟同士にあたりますが、729年に臣下出身として初めて皇后に立てられ 、皇族出身でない女性が皇后となる先例を開きました(これにより藤原氏の地位も飛躍的に向上しました )。

以後、娘の阿倍内親王(孝謙天皇=称徳天皇)を産み、天平文化期の宮廷を聖武天皇と二人三脚で支えました。

760年、56歳で薨去。

光明皇后の功績とその意義

光明皇后は敬虔な仏教徒として福祉事業に尽力したことで知られます。

夫・聖武天皇と共に信仰に厚く、全国に国分寺・国分尼寺を建立する計画にも深く関与しました(伝承では、国分寺建立は光明皇后の発案ともいわれます )。

加えて、皇后自身の発願で都に施薬院(せやくいん)と悲田院(ひでんいん)という施施設(社会事業施設)を設置しました。

施薬院は貧窮者や病人に薬や治療を施す施療院、悲田院は孤児や病者を収容・救済するための福祉施設で、いずれも日本初期の社会事業として評価されています。

当時の律令制において福祉政策は手薄でしたが、光明皇后は私人の立場ながら国家的な救済事業を行い、その慈愛深い行いは庶民から「生きながらの観音菩薩」と讃えられました。

光明皇后の慈悲の心を伝える逸話として有名なのが、ハンセン病患者の伝説です。

『日本霊異記』などに所収された説話によれば、あるとき光明皇后が施薬院で施浴(入浴介助)を行っていた際、重い皮膚病を患った身分の低い病人が現れました。

皇后は嫌がることなく自らその病人の膿を洗い清め、抱きかかえて看病したといいます。

すると病人は突如、尊い仏の姿(薬師如来あるいは盧舎那仏)に変じ、皇后の慈悲心を試すため仮の姿で現れたのであった――というものです。

この逸話は創作の域を出ませんが、光明皇后の人徳と献身ぶりが広く民衆に知れ渡っていたことを物語るエピソードです。

光明皇后の奈良ゆかりの地

光明皇后ゆかりの奈良の地として特に重要なのは、奈良市法華寺町にある法華寺(ほっけじ)です。

法華寺本堂(重要文化財)

法華寺は光明皇后が父・藤原不比等の邸宅跡を下賜され、全国の総国分尼寺(尼僧のための国分寺の総本山)として建立した寺院です。

現在は俗に「光明皇后ゆかりの尼寺」として親しまれ、境内には皇后の念持仏と伝わる十一面観音像(国宝)や、皇后自筆とされる書蹟などが伝えられています。

また春には「薔薇庭園」、秋には「大和三名椿」の一つ「散り椿」など四季の花でも有名で、多くの参拝者が訪れます。

アクセスは近鉄大和西大寺駅からバスで「法華寺前」下車すぐ。

さらに、光明皇后の福祉事業にちなむスポットとして、奈良市街にかつて施薬院と悲田院があった場所(平城宮跡の東方)が推定されています。

現在具体的な遺構は残りませんが、それぞれの跡地付近には石碑が建てられており、奈良県庁東側の「芝辻町」交差点付近に施薬院跡の碑、奈良女子大学付近に悲田院跡の碑を見ることができます。

奈良観光の際、東大寺周辺を散策しながらこうした碑を探してみるのも一興でしょう。

光明皇后はまた、東大寺大仏造立や正倉院宝物にも深く関与しています。

正倉院展では光明皇后が大仏に捧げたとされる御物(碧玉の瑠璃坏や紅牙撥鏤尺など)が展示されることもあり、その優美な工芸品から皇后のセンスを感じ取ることができます。

光明皇后の観光豆知識・エピソード

光明皇后は書道や工芸の才能にも優れていた女性でした。

正倉院には皇后の真筆と伝わる書簡や経巻が残り、例えば有名な「百万塔陀羅尼」(現存世界最古の印刷物)の作成にも関与したとの説もあります。

また、光明皇后は奈良の伝統行事「お水取り(二月堂修二会)」の起源伝説にも登場します。

伝説では、修二会で使われるお香(水取りで松明に投じられる香)は光明皇后が自ら調合したものとされ、東大寺二月堂の秘宝「お香石」にその香料が残っていると伝わります。

このように光明皇后は奈良の文化・行事の中にも息づいており、その慈愛の人柄は今なお人々の尊崇を集めています。

奈良を訪れた際には、法華寺で皇后の足跡に触れ、古都に薫る皇后ゆかりの香りに思いを巡らせてはいかがでしょうか。

行基(ぎょうき) – 大僧正となり民衆救済と大仏造立に尽くした伝説的僧

行基のプロフィール

行基は奈良時代の僧侶で、俗姓は高志(こし)氏。

668年に河内国大鳥郡(現在の堺市)に生まれたとされます。

幼くして出家し、法相宗の興福寺で修行しました。

当時、民衆への布教や社会事業は国家の許可なく行うことが禁じられていましたが、行基は橋やため池の建設、施療活動など各地で布教と社会事業を展開し、庶民から「行基菩薩」と呼ばれるほどの尊崇を集めました。

その人気ゆえ一時は朝廷から「私度僧」として弾圧されましたが、のちにその徳を聖武天皇に認められ、ついには僧位大僧正にまで登りつめました。

749年、平城京で入寂。享年82(または80とも)。

行基の功績と意義

行基の最大の功績は、民衆救済とインフラ整備に尽力した点です。

彼は奈良時代初期に各地で寺院建立や土木事業を興しました。

例えば摂津・河内・大和など畿内各地に池の築造や架橋を行った記録があり、農業用水の確保や交通の便の向上に大きく寄与しました。

また貧困者や病人を救うための施薬や布施も積極的に行い、民衆から絶大な支持を集めました。

こうした草の根の社会事業は当時の国家には真似できないもので、後世、行基は日本で初めての「社会事業家」と評価されることもあります。

行基はその後、聖武天皇による大仏造立に協力することで国家事業にも関わりました。

東大寺大仏建立の際、行基は各地の人々に呼びかけて資金や労働力を募り、伝説的な大事業を成功に導いた立役者の一人です。

「東大寺の四聖」と称される4人の高僧の筆頭にも挙げられ、民衆のみならず朝廷からも信頼を得ました。

聖武天皇はその功績をねぎらい、天平21年(749年)に行基を僧階の最高位である大僧正に任じています。

これは当時としては破格の待遇で、行基は日本史上初めて民間出身で大僧正にまで昇った僧となりました。

行基はその翌月、大仏開眼を見ることなく入滅しますが、遺言により遺体は奈良の西方、平群の竹林寺に葬られました。

後世、行基は伝説的人物となり、「行基図」と呼ばれる肖像が各地で描かれ信仰の対象ともなっています。

行基の奈良ゆかりの地

行基ゆかりの場所は奈良県内外に数多く残されています。

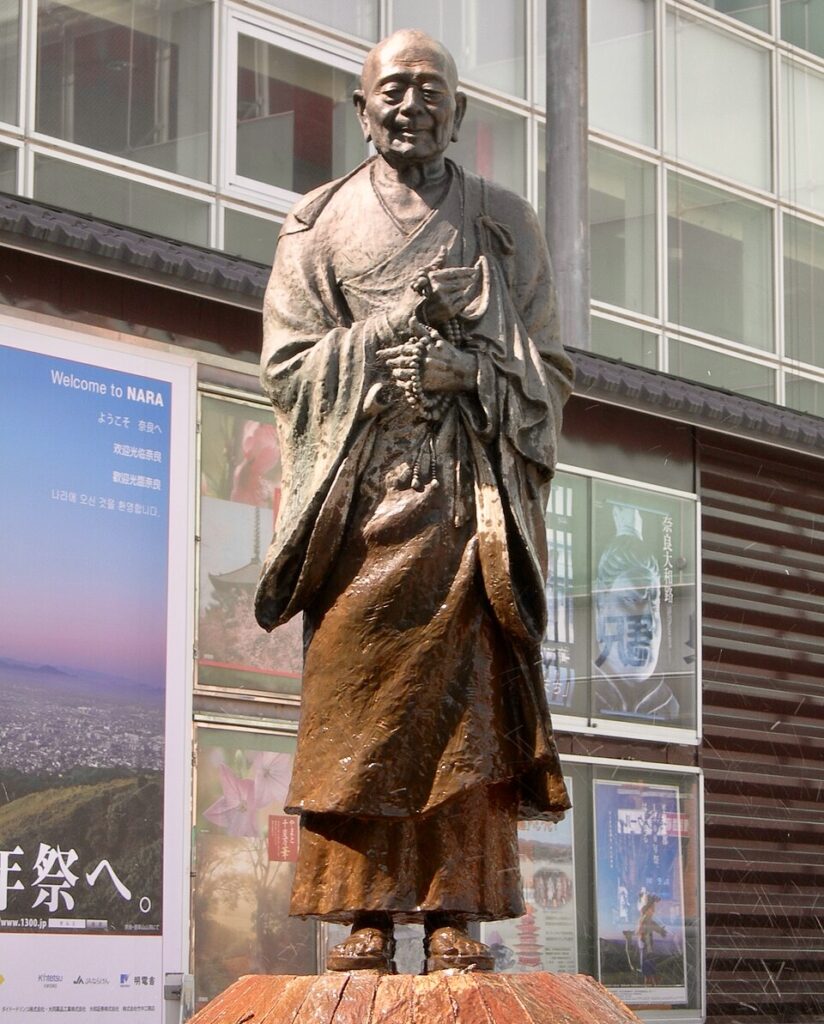

なかでも奈良市内では、近鉄奈良駅前にある行基菩薩像噴水が有名です。

駅前広場の池に立つ行基像は待ち合わせスポットとしても親しまれており、奈良の街に暮らす人々にとって渋谷のハチ公像のような存在。

また東大寺境内には行基堂というお堂があり、内部には行基菩薩坐像が安置されています。

現在の像は鎌倉時代に作られた模刻ですが、そのモデルは行基の墓所がある生駒市・竹林寺に伝わる古像とされています。

さらに奈良市高畑町の喜光寺(きこうじ)も行基ゆかりの古刹です。

喜光寺は行基が開いた寺院で、本堂(天平様式の仏堂)は東大寺大仏殿建立の際のモデルになったとも伝えられます。

境内の蓮池が有名で、初夏には「行基ゆかりのハス」が美しい花を咲かせます。

アクセスは近鉄奈良駅からバスで「洲宮町」下車徒歩5分ほど。

このほか、奈良県下では行基が関与した土木遺構として、大和郡山市の矢田部池(行基が掘削に携わった溜池と伝承)や、生駒市の額田部井路(行基掘井とも)などが知られます。

行基は畿内各地に49院もの寺院を建てたとも伝わり、その数から「行基49院」の伝説も生まれました。

奈良県斑鳩町の尼ヶ辻には行基開基と伝わる中宮寺跡があり(現在は廃寺)、橿原市の新薬師寺や宝山寺も行基ゆかりとされています。

行基の観光豆知識・エピソード

行基に関するトリビアとして、「行基と奈良の鹿」の話があります。

奈良公園の鹿は春日大社の神の使いとされ手厚く保護されていますが、伝説では行基が奈良の山中で鹿に道案内をされ、その霊験を感じて春日社(藤原氏の氏神)に鹿島から神様を勧請したともいわれます。

真偽は定かでありませんが、行基の徳が神鹿をも動かしたという物語は奈良らしい逸話でしょう。

また、奈良時代の歌人・山部赤人は行基を題材に「幾許も生けらじものを行基寿(いのちなが)きと人の言へれば生ける児ろかも」という和歌を詠んでいます。

これは「自分はそれほど長く生きられないだろうに、人々が“行基菩薩のように寿命長い”と言ってくれるので、まるで自分が生き仏の子供にでもなったような気がする」という意味で、当時から行基が長寿で聖人視されていたことがうかがえます。

奈良を訪れた際には、行基が架けた橋や掘った池の地に思いを巡らせ、駅前の行基像に奈良観光の安全を祈ってみてはいかがでしょうか。

鑑真(がんじん) – 渡航5度の失敗と失明を乗り越え律宗を伝えた唐の高僧

鑑真のプロフィール

鑑真和上(688~763年)は、唐の揚州出身の高僧です。

戒律の大家として名声が高く、日本からの招請を受けて幾度も来日を試みました。

742年、留学僧・栄叡と普照から日本の朝廷が「授戒の師」としてあなたを求めていると知らされ、鑑真は決意を固めます。

以後12年の間に5回にわたり渡航に挑戦しましたが、その都度嵐や難破に遭い失敗しました。

その苦難の中で鑑真は徐々に視力を失明してしまいます。

それでも諦めず挑戦を続け、天平勝宝5年(753年)、6回目の航海でついに弟子らと共に薩摩に上陸、日本への渡来を果たしました。

当時すでに66歳、盲目となっていましたが、日本に到着した鑑真はその後奈良に上り、聖武上皇や孝謙天皇に戒律を授けるなど、10年間にわたり日本仏教の発展に尽くしました。

鑑真の功績と意義

鑑真の最大の功績は、日本に正しい戒律(律宗)と仏教制度を伝えたことです。

当時の日本仏教界には正式な戒律伝授の師が不在で、僧尼の規律が緩みがちである問題が指摘されていました。

鑑真は来日後、東大寺にて聖武太上天皇や光明皇太后をはじめ多くの僧俗に正式な戒を授け、日本初の授戒制度を確立。

天平勝宝8年(756年)には唐招提寺の前身となる戒律道場を平城京内に開き、戒律を学ぶ僧を養成しています。

759年には弟子たちと共に平城京の西方(五条町)に唐招提寺を創建し、律宗の根本道場としました。

この唐招提寺は「唐から招いた戒律の寺」という意味で、鑑真和上の私寺としてスタートしました。

当初は講堂や経蔵・宝蔵のみでしたが、後に弟子の如宝により金堂も完成し、律宗の総本山として栄えます。

鑑真は日本滞在中、医薬や建築、美術などの分野にも深い影響を与えました。

中国伝来の蘇芳染や鑑真直伝の目薬の話など、様々な文化的伝承が残されています。

763年に奈良で亡くなりますが、戒律を重んじた鑑真の到来は日本仏教の一大転機となりました。

日本の僧侶たちは正式な大戒を受けて資格を得るようになり、鑑真がもたらした律宗の精神は後の仏教界にも脈々と受け継がれていきます。

鑑真奈良ゆかりの地

鑑真が開いた唐招提寺(奈良市五条町)は、奈良観光で欠かせないスポットです。

唐招提寺はユネスコ世界遺産「古都奈良の文化財」の一部で、奈良時代建立の金堂や講堂が現存する貴重な伽藍です。

中でも鑑真和上が創建した当時そのままの姿を伝える金堂(国宝)は、日本の古代建築の白眉と称えられます。

金堂内には本尊盧舎那仏坐像や薬師如来立像など天平彫刻の名品が安置されています。

境内には鑑真和上の御廟(墓所)もひっそりと佇み、静かな杉木立の中で和上の眠りを守っています。

唐招提寺へのアクセスは近鉄西ノ京駅から徒歩約10分。

隣接する薬師寺と合わせて訪れる参拝客も多いです。

また、唐招提寺の鑑真和上坐像(国宝)は和上の死後すぐに作られた乾漆像で、鑑真の姿を今に伝えるものです。

通常は公開されていませんが、毎年6月6日の命日とその前後(および盛夏の数日)にのみ特別開扉されます。

この像は鑑真の穏やかな人柄をしのばせる名品で、開扉日に合わせて全国から多くの参拝者が訪れます。

さらに、奈良国立博物館には鑑真が実際に使用したと伝わる鑑真筆仏説羅摩経巻や、鑑真ゆかりの唐代工芸品が所蔵されています。

奈良で鑑真和上の足跡をたどることで、古の日中交流のロマンを感じることができるでしょう。

唐招提寺(金堂)(奈良市)は、鑑真和上が759年に平城京跡に開いた戒律の道場 が始まり。

現存する金堂(国宝)は奈良時代後期の建築で、天平文化の薫りを伝えている。

毎年6月には鑑真和上を偲ぶ「竹供養」が行われ、境内に青竹の灯籠がともされる。

鑑真の観光豆知識・エピソード

鑑真和上にまつわる興味深い話として、「天平の甍」の物語があります。

これは井上靖の小説『天平の甍』にも描かれていますが、鑑真の渡航の際、弟子たちや日本の留学僧たちが苦難に満ちた航海を共にしました。

鑑真が失明した原因も、海上での過酷な環境や難破の際の負傷によるものと伝わります。

それでも渡航を諦めなかった鑑真の強い意志は、現代の私たちにも深い感動を与えます。

また、鑑真が日本に伝えたものの一つに「からし(芥子)」があるという話もあります。

奈良には「からし菜漬け」という名物がありますが、唐から渡来した辛子を調味料として広めたのが鑑真だという伝承です(真偽は不明ですが)。

さらに、鑑真の故郷・中国江蘇省揚州市とは奈良市が友好都市となっており、唐招提寺境内には揚州から贈られた石碑や記念庭園があります。

唐招提寺を訪れた際は、こうした中日友好の象徴も見逃さずにチェックしてみてください。

鑑真和上の足跡は奈良の地だけでなく、現代の日中文化交流にも生き続けているのです。

藤原不比等(ふじわらの ふひと) – 律令国家を築き、藤原氏繁栄の礎を築いた政権ブレーン

藤原不比等のプロフィール

659年生まれの藤原不比等は、奈良時代初期を代表する廷臣。

父は中大兄皇子(天智天皇)の盟友だった藤原鎌足。

不比等は少年期に父を亡くし家督を継ぐと、持統朝~文武朝で頭角を現しました。

やがて大納言・右大臣を歴任し、皇室の外戚として権勢を振るいます。

特に律令制の確立に力を注ぎ、大宝律令の編纂(701年完成)に深く関与しました。

その後も養老律令(718年制定)の編纂を主導し、平城京遷都(710年)も推進するなど、新国家体制の整備に尽力しました。

720年に薨去。享年62。

不比等には武智麻呂・房前・宇合・麻呂という4人の息子がおり、彼らはそれぞれ藤原四家(南家・北家・式家・京家)の祖となって、後世に藤原氏の繁栄をもたらします。

藤原不比等の功績と意義

藤原不比等は、律令国家成立期のキーパーソンでした。

まず律令法の制定です。

父・鎌足の遺志を継ぎ、刑部親王らと共に大宝律令(全11巻)を完成させ、飛鳥浄御原令から続く法整備を成就させました。

またその後、時代に合わせた律令の改訂作業にも取り組み、養老律令の編纂を主宰しています。

養老律令は実施までブランクがありましたが、平安時代まで基本法典として機能しました。

次に平城京遷都です。

708年に元明天皇が藤原京から奈良への遷都を決めた際、不比等はその中心となって新都造営を推進しました。

710年、平城京が開かれると、不比等は自らの氏寺だった山階寺を平城京内に移転・再興しています。

この寺こそ現在の興福寺で、不比等は興福寺を藤原氏の氏寺として位置づけました。

興福寺は藤原氏の権勢とともに大いに栄え、最盛期には150以上の堂塔を擁したといいます。

奈良時代以降、興福寺は春日大社と並ぶ藤原氏の精神的支柱となり、藤原氏繁栄の象徴的存在となりました。

さらに不比等の功績として挙げねばならないのが、皇室との縁組による政治基盤の確立です。

不比等は娘たちを巧みに皇族に嫁がせました。

長女の宮子は文武天皇の夫人となり、のちに生まれたのが聖武天皇です。

次女の藤三娘(藤原安宿媛、光明皇后の同母姉)は長屋王妃となりました。

そして三女の光明子(光明皇后)は聖武天皇の后となり、日本初の臣下出身皇后となりました。

これらの縁組により、藤原氏は天皇の外戚として絶大な影響力を持つようになります。

不比等自身も持統天皇の信任が厚く、文武朝では右大臣として政務を主導しました。

不比等の没後、遺志を継いだ四人の息子(武智麻呂・房前・宇合・麻呂)はみな要職に昇進し、それぞれ藤原四家の祖となりました。

とりわけ北家(武智麻呂の系統)は後に摂関家として繁栄し、日本中世の政治を牛耳ることになります。

こうした藤原氏繁栄の起点を作ったのが不比等であり、彼の策謀と手腕がなければ藤原氏の隆盛はなかったとも言われます。

藤原不比等の奈良ゆかりの地

藤原不比等にゆかりの奈良の史跡として筆頭に挙げられるのは、やはり興福寺です。

興福寺は前述の通り、不比等が平城京遷都の際に氏寺・山階寺を移して建立した寺院で、藤原氏の氏寺として篤く保護されました。

奈良公園内に五重塔や東金堂など国宝の建物が現存し、往時の面影を伝えます。

特に興福寺五重塔(国宝)は高さ50mの優美な塔で、奈良市のシンボル的存在です(夜間ライトアップも見事です)。

アクセスは近鉄奈良駅から徒歩5分ほど。

興福寺国宝館には藤原氏ゆかりの文化財が数多く収蔵されていますので、不比等の遺徳に触れたい方はぜひ訪れてみてください。

また、不比等が平城京内に邸宅を構えていた場所としては、奈良市花園町付近(平城宮東北)の「藤原不比等邸跡」が推定されています。

発掘調査で広大な池や邸宅跡らしき遺構が見つかっており、不比等邸の威容を偲ばせます。

現在は特に遺構表示などはありませんが、周辺は奈良女子大学キャンパスなどになっています。

さらに、藤原不比等の墓所は奈良県と京都府の境にある山陵(やまはか)と呼ばれる地にあると伝わります(詳細な場所は未確定)。

ただ藤原鎌足を祀る談山神社(桜井市多武峰)には不比等を含む藤原一門の名が刻まれた石塔が残り、藤原氏の顕彰碑として訪れる人もいます。

藤原不比等の観光豆知識・エピソード

藤原不比等というと政治的策謀家のイメージが強いですが、実は『古事記』や『日本書紀』編纂にも関与した文化人でもありました。

特に日本書紀は720年、不比等が亡くなった同年に完成していますが、舎人親王らと共に編集に携わったとされます(ただし編纂中に薨去) 。

また、不比等の妻・橘三千代は光明皇后の母として知られますが、この三千代が不比等へ贈った和歌が『万葉集』に残っています。

三千代は不比等と夫婦仲睦まじく、その歌には「我が背子(せこ)を大和へ遣るとさ夜更(よふ)けて暁露に吾が立ち濡れし」(訳:あなたを都へお送りするために、夜更けから立ち尽くし夜明けの露に濡れてしまいました)という切ない心情が詠まれています。

不比等もまた家族思いの一面を持っていたのかもしれません。

さらに、不比等が遷都を推進した平城京には、彼の発案で条坊制(碁盤目状の都市プラン)が敷かれました。

平城宮跡を歩くと、今でもその碁盤目の道路跡が確認できます。

奈良観光では平城宮跡資料館を訪れて当時の都城プランを確認し、藤原不比等が描いた都づくりのビジョンに思いを巡らせるのも良いでしょう。

吉備真備(きびの まきび) – 遣唐留学で最新知識を持ち帰り国政に活かした学者貴族

吉備真備のプロフィール

吉備真備は695年(または※諸説あり)に生まれた奈良時代の学者・政治家。

出身は備中国(岡山県)で、地方豪族・吉備氏の一族とされます。

聡明さを買われて遣唐使に抜擢され、霊亀2年(716年)に阿倍仲麻呂や玄昉らと共に唐に渡りました。

唐では長安や洛陽で18年にも及ぶ留学生活を送り、経典・史書から天文、暦法、音楽、兵法に至るまで幅広い分野の最新知識を修めました。

開元の名君・玄宗皇帝の時代にあたる唐でエリート教育を受けた真備は、天平7年(735年)に帰国します。

その後、聖武朝で要職に就き、橘諸兄政権では政権の参謀役として台頭。

藤原広嗣の乱(740年)後は橘諸兄と共に政権を主導し、恵美押勝(藤原仲麻呂)台頭時には一時失脚しますが、孝謙・称徳朝で復権。

最終的には右大臣にまで昇り詰めました。

775年薨去。享年81。

学者として朝廷に重用され、後世、菅原道真と並び称されるほどの逸材でした。

吉備真備の功績と意義

吉備真備は、日本に先進的な文化・技術をもたらした功績が大きいです。

唐から帰国した際、「唐礼」や「大衍暦経」、「楽書要録」など当時最新の書籍 、さらには楽器や武器(唐の琵琶・弓矢等)を多数持ち帰って朝廷に献上しました。

これにより、日本の宮廷文化や軍事技術、暦法が格段に発展します。

例えば真備がもたらした暦(大衍暦)は後に日本の公式暦となり、平安時代まで使用されました。

また音楽面でも雅楽の楽譜や楽器が伝えられ、奈良朝の雅楽繁栄に寄与しました。

さらに彼は漢詩文にも秀でており、藤原広嗣の乱では真備が「文選」の故事を引用して乱後処理の上奏文を書いた逸話があります。

政治面では、橘諸兄を補佐して政務を執り、特に藤原広嗣の乱では玄昉と共に急遽太宰府に派遣され乱を平定する立役割を果たしました。

称徳天皇の治世には道鏡の台頭がありましたが、真備は不遇をかこちつつも生き延び、道鏡失脚後に右大臣にまで登用されています。

当時、学者出身で太政官の長に上り詰めたのは吉備真備と後の菅原道真のみであり、これは異例の出世でした。

また、吉備真備にはユニークな伝説も残ります。

平安末期の説話集『江談抄』には、真備が唐で囲碁や詩の試問を受けた際、仲間の阿倍仲麻呂(唐名・晁衡)が「鬼」となって助け、真備の帰国が許されたという奇譚があります。

これは真備の知略を語る逸話として伝わり、囲碁に関する日本最古の物語とも言われます。

また「吉備真備が妖怪退治をした」という民話も各地に伝わり、真備の博識と機知は人々の想像力を刺激したようです。

吉備真備の奈良ゆかりの地

橿原市公式サイト妙法寺(御厨子観音)

吉備真備は中央政界で活躍したため、奈良の都にも足跡を残しています。

まず平城京では、真備が暮らした邸宅が朱雀大路近くにあったと推定されます。

正確な場所は不明ながら、奈良市二条大路の辺りから真備邸に関連する木簡が出土したとの報告もあります(長屋王家木簡に真備の名が見えるものがあるとかないとか)。

また、真備が帰国後に建立を発願した寺院として、奈良県橿原市にある御厨子観音妙法寺(みずしかんのんみょうほうじ)が伝えられます。

この寺は、真備が唐での学業成就と無事帰国への感謝から、自らの領地(橿原市見瀬)に建立させた観音堂が起源とされています。

発願当時、真備は渡航前に「もし無事に帰国できたなら先祖の霊を祀る堂を建て仏恩に報いる」と誓いを立てており、その誓いを果たした寺といいます。

現在は江戸時代に再建された小堂と石碑が残るのみですが、境内には真備直筆と伝わる『大般若経』が伝わり(現存は奈良国立博物館に寄託) 、奈良と真備をつなぐ史跡となっています。

アクセスは近鉄橿原神宮前駅からバスで「見瀬」下車徒歩15分ほど。

さらに、奈良市佐紀町の佐紀神社は真備を主祭神として祀る神社です。

晩年、真備が平城京北郊外の佐紀原に隠棲したという伝承から創建されたとされ、地元では「真備さま」として親しまれています。

吉備真備の観光豆知識・エピソード

吉備真備にまつわる豆知識として有名なのは、彼が「日本に伝えたもの」に関する諸説でしょう。

例えば真備は伝説上の発明とも結び付けられており、「片仮名を考案した」という俗説があります。

これは真備が漢籍訓読の補助符号として片仮名のもとになる符号を工夫したのではないかという話ですが、確証はありません。

また「遍路」の祖とする説もあります。

四国遍路の元祖は空海(弘法大師)とされますが、一部伝承では真備が唐から伝えた巡礼文化が基になったとも。

真偽はともかく、それほど真備が多才多識な人物だったということでしょう。

現代でも岡山県倉敷市真備町は彼の出身地として名を残し、町内には吉備真備公園や吉備真備駅もあります。

奈良を訪れる歴史ファンの中には、吉備真備が関わった藤原仲麻呂(恵美押勝)の乱跡地として奈良市秋篠川周辺を巡る人もいるようです。

この乱で真備は九州へ左遷され難を逃れ、乱後に復権しました。

そんな波乱万丈の生涯を送った真備ですが、晩年は奈良で静かに過ごしたとも言われます。

ぜひ奈良散策の際、真備ゆかりのスポットにも目を向け、遣唐使がもたらした古代のグローバルな知恵に思いを馳せてみてください。

大伴旅人(おおともの たびと) – 万葉集に名を残す酒好き文人貴族、令和の出典「梅花の宴」を主催

大伴旅人のプロフィール

大伴旅人は飛鳥時代末期~奈良時代初期の公卿・歌人です。

天智天皇4年(665年)に名門大伴氏の大納言・大伴安麻呂の長男として生まれました。

父・安麻呂は右大臣を務めた人物で、大伴氏は代々宮廷の武官や歌人を輩出した名族です。

旅人自身も若い頃から文武に秀で、和銅3年(710年)には元明天皇の新春朝賀で左将軍として衛士を率いるなど武官として登場します。

養老4年(720年)には征隼人持節大将軍に任ぜられ、九州の隼人征討を指揮して戦果を上げました。

その功績で帰京した後、藤原不比等の薨去に際しては不比等に正一位太政大臣を追贈する役目も担っています。

神亀4年(727年)頃には大宰府の長官(大宰帥)に赴任し 、3年ほど太宰府に滞在しました。

天平2年(730年)に都(平城京)へ召還され、以後は大納言として朝廷に仕えます。

しかし在京わずか一年後の天平3年(731年)、66歳で薨去。

子にあの万葉集編纂者・大伴家持を持ち、また自身も名高い歌人として和歌・漢詩双方に秀でました。

大伴旅人の功績とその意義

大伴旅人は軍事・政治と文化の両面で活躍しました。

武官としては、隼人征討(720年)の軍総司令官を務め、南九州の隼人族平定に貢献。

またそれに伴い従五位下から正四位下へ叙せられ、公卿に列します。

その後、聖武天皇の即位直後には九州の治安維持のため大宰府帥に任命され、太宰府赴任中には現地の統治に尽力しました。

大宰府では妻を亡くす不幸もありましたが、その際には同僚の山上憶良が代わりに挽歌を詠むなど、当時の知識人ネットワークの中心にもいました。

政治的には藤原不比等の没後の政変期にあたり、長屋王政権下では中納言、橘諸兄政権が成立すると大納言卿として参与しています。

しかし旅人はどちらかと言えば文人肌で、権力争いに深く関与せず文化面で名を残した感があります。

文化的功績として、旅人は万葉集を代表する歌人でした。

万葉集には旅人の和歌が実に76首収録されており 、特に有名なのが巻3所収の「酒を讃むる歌十三首」です。

これらは宴席で詠まれた酒賛歌で、旅人の酒好きぶりと文才を如実に伝えています。

例えばその一節「沈(しず)める心を解き放ち、愉(たの)しき時を友と過ごさん」(意訳)など、人生の悦びを洒脱に歌った歌群は万葉集随一の名吟として知られます。

また漢詩にも秀で、『懐風藻』には旅人の漢詩作品(五言詩)も収録されています。

彼は和歌・漢詩双方で才能を発揮し、和歌では自然や家族愛、漢詩では文人としての気概を表現しました。

旅人のこうした文化的功績は、息子の家持へと受け継がれ、最終的に『万葉集』という我が国最古の歌集へと結実します。

大伴旅人の奈良ゆかりの地

大伴旅人は奈良の都にも深い関わりがあります。

まず、彼が晩年を過ごした平城京では、大伴氏邸宅が朱雀門近くにあったと推測されます(大伴氏は代々朝廷近くに邸を構えていました)。

現在その遺構は未確定ですが、奈良市八条付近に「大伴古墳」という伝承地もあり、一説には旅人の墓との噂もあります(実際は父・安麻呂か祖父・長徳の墓とされることが多い)。

また奈良には万葉集にゆかりの名所が多数存在します。

旅人自身の歌で直接奈良の地を詠んだものとして、平城京遷都を喜ぶ長歌があります。

万葉集巻3-331の「我が盛りまたをちめやも…奈良の都を見ずかなりなむ」という歌で、「我が人生はまだ盛りなのに、このまま奈良の都を見ないで終わるものか」という内容です。

これは旅人が大宰府から奈良へ戻れる喜びを詠んだものと解され、奈良遷都の繁栄を寿ぐ詩として注目されます。

奈良県明日香村にある奈良県立万葉文化館では、旅人を含む万葉歌人たちの紹介や関連資料の展示があり 、旅人の歌の世界に触れることができます。

アクセスは近鉄橿原神宮前駅からバスで「万葉文化館」下車すぐです。

また奈良公園内には万葉植物園があり、万葉集に詠まれた植物が植栽されています。

ここには旅人が愛でたとされる梅や松などもあり、万葉の歌を身近に感じられるスポットです。

そして忘れてはならないのが、2019年に制定された新元号「令和」が大伴旅人の残した文に由来することです。

令和は『万葉集』巻5の梅花の宴での序文から採られましたが、この宴を主催したのが大伴旅人でした。

天平2年(730年)正月、大宰帥として筑紫(太宰府)にいた旅人は、自邸の梅が咲き誇ったのを機に盛大な梅花の宴を開き、集まった32首の和歌に自ら漢文の序を書き添えました。

その序文「于時初春令月、気淑風和(時に、初春の令月にして、気淑く風和ぎ)」にある「令月」「風和」が出典となり、「令和」という元号が生まれたのです。

この梅花宴は日本人が詠んだ和歌を漢文でまとめた画期的な試みであり、旅人の教養とセンスが光る逸話です。

現在、太宰府市にはこの宴を記念した梅園や、旅人を顕彰する碑が建てられています。

奈良からは離れますが、もし福岡方面に足を延ばす機会があれば太宰府天満宮や大宰府展示館で旅人の足跡を訪ねてみるのも良いでしょう。

大伴旅人の観光豆知識・エピソード

大伴旅人の人柄を今に伝えるエピソードとして、「酒好き大臣」の逸話があります。

旅人が奈良に戻った折、聖武天皇主催の宴にて酒にまつわる頌(ほめことば)を求められた際、とっさに「酒は百薬の長」という中国の古諺を引き、場を大いに湧かせたといいます(この言葉自体は『漢書』由来ですが、日本に広めたのは旅人ら万葉人とも)。

また、旅人と親交のあった山上憶良は、旅人が亡くなった際に「貧にして貴を知らず、富みて礼を失せり」(貧しいときには高貴さを知らず、富めると礼節を失ってしまった)との漢詩を贈り、友の死を悼んだといいます。

これは旅人の人柄が飾らず率直であったことを示唆しているとも解釈されます。

さらに、大伴旅人は茶(緑茶)を日本にもたらしたとの俗説があります。

唐から帰国した際、茶の種を持ち帰り大宰府で栽培したという伝承ですが、確証はありません。

ただ聖武天皇に献上した献策の中に「茶を喫すべし」との進言があったとも言われ、実際に聖武天皇は離宮で茶をふるまった記録があります。

旅人が広めたかは定かでないものの、奈良時代に茶が伝来した一端にはこのような文化人の存在があったのかもしれません。

奈良旅行の際には、万葉集ゆかりの地で当時に思いを巡らしつつ、一服の大和茶を嗜んでみるのも風流でしょう。

長屋王(ながやおう) – 天皇に最も近い皇親として権勢を振るうも悲劇的な最期を遂げた皇族

長屋王の功績と意義

長屋王は皇親政治の最後の指導者とも言われます。

元正女帝のもとで右大臣格として政務を統括し、藤原不比等死後の空白期を埋めました。

治世中の主な事績としては、養老律令の施行準備、地方政治の安定化、新都平城京の行政機構整備などが挙げられます。

当時、長屋王は「天下の官人事を長屋王に取決(とりき)めしむ」とまで評され、朝廷内で絶大な影響力を持っていました(『続日本紀』)。

また彼は大伯父・持統天皇以来の火葬の習俗を継承し、720年には日本で初めて火葬された皇族・文武帝皇子のお別れ儀式を主導するなど、新しい葬制にも理解を示しました。

さらに仏教政策にも関わり、聖武天皇の大仏造立構想に先鞭をつけたとの見方もあります。

しかし彼の政治的役割は、何よりも不比等没後のパワーバランス維持でした。

皇族出身の長屋王は、臣下出身の藤原氏台頭を牽制する立場にあり、光明子の皇后擁立にも最後まで反対していたようです。

この対立が彼の悲劇に繋がったと言えるでしょう。

長屋王の悲劇的最期は、日本史上初期の政変事件として重要です。

彼が誅された「長屋王の変」は、藤原氏による陰謀だったと後世伝えられています。

長屋王には安宿媛(光明皇后の異母妹)を皇后に立てようという動きもありましたが、藤原四兄弟はそれを阻止するため彼を陥れたとも言われます。

事件後、藤原四兄弟は各々高位に就き政権を掌握しましたが、そのわずか8年後の737年、四兄弟全員が天然痘で死去してしまいます。

このため京中では「長屋王の祟りではないか」と噂され、朝廷も彼の冤罪を暗に認める形で、738年には彼を誣告した張本人が逆に罰せられる事件も起きました。

こうした顛末は、奈良時代の政争の苛烈さと、怨霊信仰の始まりを示すものとして興味深いです。

長屋王の奈良ゆかりの地

長屋王に関連する奈良の史跡として注目されるのは、長屋王邸跡です。

彼が政務を執った邸宅は平城京左京三条二坊付近(現在の奈良市一条高校一帯からショッピングモール「ミ・ナーラ」付近)にあったことが、発掘調査で判明しています。

1998年の発掘では膨大な量の木簡(長屋王家木簡)が出土し、奈良時代貴族の生活を詳細に物語る一級資料となりました。

木簡には長屋王家の庶事が記されており、邸内の人々に食事(米飯)を支給した伝票木簡や、各地の荘園から貢納物を受け取った記録木簡などが含まれます。

これらから、長屋王家が畿内周辺をはじめ全国に多数の所領を持ち、豊かな暮らしを営んでいた様子が具体的に浮かび上がっています。

現在、長屋王邸跡は宅地化され遺構は地中ですが、一部は奈良市役所北側の公園として整備され、案内板が設置されています。

また出土木簡の一部は奈良文化財研究所平城宮跡資料館に展示されており、当時の木簡を直に見ることができます(※展示は企画展による)。

他に長屋王ゆかりの地として、奈良市佐紀町の海龍王寺があります。

海龍王寺はもとは長屋王の邸宅内の祈祷所であったと伝えられ、長屋王発願の十一面観音像(国重文)を祀っています。

長屋王死後に尼寺となり、現在もひっそりと尼僧により守られています。

アクセスは近鉄大和西大寺駅から徒歩20分ほど。

長屋王の菩提寺的存在ともいえ、事件の悲劇を今に伝える寺院です。

さらに奈良県平群町の長屋王墓も見逃せません。

生駒山麓の平群谷には長屋王夫妻の墓と伝わる横穴式石室があり、普段は非公開ですが地元ガイドによる特別公開が行われることもあります。

ここ平群の地は、高市皇子系の皇族墓が点在する地区で、長屋王もそこに葬られた可能性が指摘されています。

アクセスは近鉄元山上口駅から徒歩30分ほど山手に登った所で、事前に平群町教育委員会等に問い合わせるとよいでしょう。

長屋王の観光豆知識・エピソード

長屋王に関するエピソードとして、彼の怨霊伝説が後世に様々な影響を与えた点が挙げられます。

平安時代には怨霊となった長屋王が京の都(平安京)で疫病を流行らせたという噂が広まり、鎮魂のために長屋王を祀る社が建てられました。

それが京都の「護王神社」で、現在は和気清麻呂を祀る神社として知られますが、もとは長屋王の霊を慰める社だったとも言われます(諸説あり)。

また、奈良の民話では長屋王の亡霊が自らの無念を晴らすため藤原館を訪れる怪談も伝わっています。

もっとも、史実の長屋王は教養人としても知られ、『懐風藻』には長屋王の漢詩3首が収められています。

長屋王は漢籍にも通じ、神亀5年(728年)には自身の両親と歴代天皇のために大般若経600巻の写経を発願した記録もあります。

これは聖武天皇らに影響を与え、後の「写経による国家安泰」ブームの先駆けともなりました。

奈良旅行の際には、長屋王の変後に建立された光明皇后発願の法華寺や、藤原四兄弟により創建された春日大社(768年創建)などを訪れ、長屋王の見えざる影に思いを巡らせてみるのも一興でしょう。

長屋王の悲劇は奈良の地に今も淡く刻まれているのです。

和気清麻呂(わけの きよまろ) – 道鏡の野望を砕き皇位継承の正統を守った勇敢な官人

和気清麻呂のプロフィール

和気清麻呂は奈良時代後期から平安時代初期に活躍した貴族です。

733年、備前国藤野郡(岡山県和気町)に生まれました。

和気氏は地方豪族でしたが、清麻呂は才能を認められて京官に登用され、孝謙天皇(称徳天皇)の時代に頭角を現します。

764年の藤原仲麻呂の乱では孝謙上皇側について功を立て、勲六等に叙せられました。

その後も内位(五位以上)に昇り、称徳天皇(孝謙上皇重祚)に仕えます。

769年、いわゆる宇佐八幡宮神託事件において、称徳天皇の寵臣・僧道鏡が皇位を狙っているとの噂が流れる中、清麻呂は勅使として豊前国宇佐に派遣されました。

現地で「皇位は皇族でなければ継げない。道鏡は速やかに排除すべし」との神託を得て帰京し 、それを奏上したため道鏡の野望を打ち砕きました。

怒った道鏡は清麻呂を遠く大隅国(鹿児島)に配流し、名前までも「別部穢麻呂(わけべのきたなまろ)」と汚名に改名させました。

しかし配流途上、清麻呂の前に300頭もの猪が現れて行列を守り導いたとの伝説が残ります。

称徳天皇の崩御(770年)後、清麻呂は許されて帰京し、光仁・桓武天皇に仕えて再び出世。

桓武天皇の平安遷都にも助言し、造都にも携わったと言われます。

晩年は平安京右京で没し、799年薨去。享年67。

死後、その功績から贈太政大臣を賜りました。

和気清麻呂の功績と意義

和気清麻呂の最も著名な功績は、道鏡の皇位簒奪を阻止したことです。

称徳天皇期、法王となっていた道鏡は自ら天皇になろうと図り、宇佐八幡宮の神託を偽造して「道鏡を帝にすれば天下太平」と奏上させました。

この危機に際し、清麻呂は勅命を受け真の神意を確かめるべく宇佐へ赴きました。

一度は現地の神託が「道鏡を帝に」と告げるも、清麻呂は不審に思い更に祈願。

すると八幡大神が降臨し「天の日嗣(皇位)は必ず皇統に継がしめよ、無道の人(道鏡)は排除せよ」との託宣を下したのです。

清麻呂はこの正直な神託を隠さず奏上し、称徳天皇もこれを受け入れました。

激怒した道鏡は清麻呂を厳罰に処しようとしましたが、皇族勢力や他の官人のとりなしもあり、清麻呂は死罪を免れて配流となりました。

この一連の行動により、道鏡は野望を断たれ、称徳天皇崩御後まもなく追放されます。

清麻呂の勇気ある行動は、以後も「国家の艱難に身を挺した忠臣」として称えられました。

実際、彼がいなければ道鏡が皇位に就いていた可能性もあり、皇統の危機を救った功績は極めて大きいと言えます。

もう一つの清麻呂の功績は、平安京遷都への貢献です。

桓武天皇は奈良の仏教勢力と決別し、新京への遷都を決意しますが、その際清麻呂は腹心として仕えました。

具体的には、長岡京遷都(784年)の先導役となり、長岡京から平安京への再遷都(794年)の際にも造宮卿(桓武の弟・早良親王)の補佐として動いたとされます(史料に明記はありませんが、『日本紀略』などに清麻呂の名が見えます)。

これらのことから、清麻呂は奈良から平安への転換期にも重要な役割を果たしたと評価されます。

なお、794年の平安京遷都直後に左遷されてしまいますが、晩年は名誉を回復し朝政に復帰しました。

死後、桓武天皇は清麻呂を太政大臣に贈位し、その功績を讃えています。

和気清麻呂の奈良ゆかりの地

和気清麻呂は平安遷都に関与したため京都での事績が多いですが、奈良でも彼の活躍した舞台がありました。

上述の宇佐八幡神託事件は称徳天皇の宮廷(奈良)で起こり、清麻呂が出発したのも奈良です。

現在、奈良市には直接清麻呂に関係する史跡は多くありませんが、奈良を南北に貫く下ツ道(現在の国道169号の一部)は、清麻呂が宇佐に向かう際に通った古道として伝わります。

奈良市内には「和気」という地名も残らないため、奈良での清麻呂の痕跡をたどるのは難しいですが、彼の姉・和気広虫(ひろむし)が建立したと伝わる寺院が奈良市高畑町にあったとされ(現在は伝承のみ)、僅かに和気氏の足跡が残ります。

京都に目を転じると、清麻呂ゆかりの場所がいくつかあります。

京都御所の西隣に鎮座する護王神社は、明治時代に清麻呂公を主祭神として創建された神社です。

清麻呂が猪に守られた故事から、境内には狛犬ならぬ「狛猪」が鎮座し、足腰健康の神様として信仰されています。

護王神社には宇佐八幡の託宣の場面を描いた絵馬なども奉納され、清麻呂の偉業を偲ぶことができます。

また清麻呂の墓所は京都府亀岡市にある谷性寺(通称:鍬山神社)にあります。

こちらは清麻呂終焉の地とも伝わり、墓石と和気清麻呂像が建てられています。

岡山県和気町には和気神社があり、生誕地として清麻呂を祀っています。奈良からは離れますが、もし機会があれば訪れてみると良いでしょう。

和気清麻呂の観光豆知識・エピソード

和気清麻呂にまつわる不思議な伝説といえば、やはり「霊猪伝説」でしょう。

清麻呂一行を先導した300頭の猪は、別当(宇佐神宮の神官)によれば八幡大神の化身であったとも言われます。

この故事にちなみ、護王神社では毎年10月に「猪の倉明神大祭」が行われ、猪にちなんだ御守やお菓子が人気です。

また、清麻呂は朝廷への復帰後、かつて自身を陥れた道鏡に対して寛容な態度を取ったとされます。

道鏡が下野国へ配流の後も清麻呂は直接報復せず、天皇にも道鏡追討を進言しなかったとか。

これにより「清麻呂は器の大きな人物だった」という評価も残りました。

さらに、清麻呂が称徳天皇崩御直後に光仁天皇擁立に関わったことから、「実は清麻呂は藤原百川(藤原北家)らと共謀していたのでは」という俗説も囁かれます。

しかし真相は不明で、清麻呂自身はあくまで忠義を尽くした人物として歴史に刻まれています。

奈良から平安への歴史ロマンの中で、和気清麻呂は欠かせないヒーローと言えるでしょう。

奈良ではあまり知られていない存在ですが、もし奈良旅行後に京都を訪れる機会があれば、護王神社で狛猪に触れて清麻呂公の勇気にあやかってみてはいかがでしょうか。

橘諸兄(たちばなの もろえ) – 藤原氏を抑え政権を主導、文化サロンを築いた教養宰相

橘諸兄のプロフィール

橘諸兄は奈良時代中期の皇族出身の廷臣・歌人。

684年、敏達天皇の玄孫にあたる美努王と県犬養三千代(藤原不比等の後妻)の子として生まれました。

生まれながらの皇族(葛城王)でしたが、708年に臣籍降下して橘宿禰諸兄となります。

異父妹に藤原光明子(光明皇后)を持ち、不比等とは義理の息子の関係です(母三千代が不比等の妻となったため) 。

737年、政権を握っていた藤原四兄弟が相次ぐ疫病で没すると、聖武天皇は橘諸兄を右大臣に抜擢し政権を任せました。

以後、橘諸兄は吉備真備・玄昉らと協力して10年以上にわたり政権の舵取りを行います。

恭仁京遷都(740年代)や藤原広嗣の乱鎮圧(740年)など難局を乗り越え、751年には左大臣正一位に昇進 、藤原氏に代わる名門として権勢を極めました。

しかし晩年、台頭してきた藤原仲麻呂(恵美押勝)の讒言により失脚。

756年に辞職し、翌757年に74歳で没しました。

息子の橘奈良麻呂は仲麻呂打倒を謀りましたが失敗(757年)し一族は没落。

諸兄自身は文化人としても名高く、漢詩集『懐風藻』の撰者候補にも挙げられます。

橘諸兄の功績と意義

橘諸兄の政治上の最大の功績は、藤原氏全盛への一時的な歯止めと聖武天皇の治世支えです。

737年に藤原四兄弟が没した際、聖武天皇は血筋的にも信頼できる橘諸兄を重用しました。

諸兄は期待に応え、吉備真備や玄昉など有能な人材を登用して政権を安定化させます。

740年、筑前守だった藤原広嗣が玄昉・真備排斥を掲げて反乱を起こした際、諸兄は迅速に対応し、真備・大野東人らを九州に派遣して乱を鎮圧しました。

この功績で権威を高めた諸兄は、続いて聖武天皇の遷都策にも協力します。

743年、平城京から山城国の恭仁京への遷都計画が立つと諸兄は新京の経営に当たり 、都城造営を推進しました(恭仁京は短命に終わりましたが)。

また諸兄は正一位に叙せられ、臣下として当時最高位に達します。

これは不比等以来で、皇族出身という出自も相まって非常に強い権威を示しました。

彼は藤原氏から橘姓を賜って初代橘氏長者となり 、一時は藤原氏に代わり朝廷内で幅を利かせました。

文化面でも諸兄の果たした役割は大きいです。

彼の邸宅(山城国相楽郡井手)には文化人が多数出入りし、一種のサロンの様相を呈していました。

聖武天皇自らが諸兄の別荘「相楽別業」に行幸して宴を楽しんだ記録もあり 、その風雅ぶりが窺えます。

諸兄はまた万葉集編纂にも関わった可能性があります。

万葉集に諸兄自身の和歌が8首掲載されているほか 、その子奈良麻呂や妹(異父妹)の光明皇后、友人山部赤人らの歌も多く収録されています。

これらを総合すると、諸兄周辺の文化人ネットワークが万葉集の母体の一つになったとも考えられます。

さらに彼は漢詩にも通じ、『懐風藻』(751年成立の日本最古の漢詩集)は諸兄が主導して編纂したともいわれます。

実際、懐風藻には諸兄の漢詩は載っていませんが、編者は「左大臣橘朝臣某」と推定する説もあり、彼の文学的才覚が当時群を抜いていたことを示唆します。

晩年、諸兄は藤原仲麻呂(不比等の孫)の政治的攻勢に押される形で失脚します(仲麻呂は称徳天皇期に権勢を振るう)。

諸兄自身は志半ばで世を去りますが、その遺した文化的遺産は確かに後世に伝わりました。

橘諸兄の奈良ゆかりの地

橘諸兄ゆかりの地は奈良よりも京都・井手の方に多いですが、奈良にもいくつか関連があります。

諸兄は聖武天皇の信任篤く、東大寺大仏建立にも陰で関与しました。

745年、聖武天皇が紫香楽宮で大仏造立の詔を発した際、諸兄が側近としてこれを支えています。

東大寺開山の良弁僧正とも親交があり、国家仏教政策に理解を示しました。

また、諸兄の異父妹が光明皇后ということで、法華寺の建立経緯にも間接的に関わっています。

光明皇后が法華寺を創建した際、兄である諸兄は用地取得などで協力したと考えられます。

現に法華寺には光明皇后寄進の品と並び、橘家伝来の品も若干伝わります。

さらに、諸兄の長男・奈良麻呂が起こした橘奈良麻呂の変(757年)は奈良の平城京で発生しました。

奈良麻呂は仲麻呂暗殺を計画しましたが露見し処刑され、一族も処罰されています。

この事件の現場跡は定かでありませんが、奈良市内のどこかであったわけで、諸兄の栄華の終わりと藤原独裁の始まりを象徴する出来事でした。

奈良に橘諸兄自身の墓はありませんが、京都府井手町にある井手の橘史跡に諸兄ゆかりのポイントが集中します。

例えば「井手別業跡」は諸兄の別荘があったとされる場所で、現在は碑と東屋があります。

またその別荘に付属の氏寺だったと伝わる井手寺跡も残っています。

奈良から少し足を伸ばして訪ねてみるのも良いかもしれません。

橘諸兄の観光豆知識・エピソード

橘諸兄という人物は藤原不比等の娘婿という立場上、藤原氏と皇族の中間に立つ微妙な立場でした。

そのため彼の政治姿勢はバランス型で、聖武天皇–光明皇后夫妻ともうまく折り合っていました。

光明皇后にとって諸兄は異父兄(母違いの兄)であり、親密な関係だったようです。

皇后設立の施薬院・悲田院にも諸兄が助力したと言われ、彼女の福祉事業成功に一役買いました。

また、諸兄の文化サロンには多くの歌人が集いましたが、中でも山上憶良との交流は有名です。

憶良は晩年「貧窮問答歌」などの社会派歌を残しますが、諸兄がそのパトロンであったため、憶良は安心して創作に没頭できたと言われます。

事実、憶良は「橘卿(諸兄)に奉る長歌一首」を万葉集に残し、諸兄への感謝を詠んでいます。

その中で「仕へ奉れば貴くもあるか」(お仕えできて私はなんと幸せなことか) と述べ、諸兄の人徳を讃えています。

さらに、諸兄の教養を示す逸話として「白楽天の詩を予見」するような和歌を詠んだというものがあります。

諸兄が宴で詠んだ「降る雪の…」の歌 は、中国の詩人・白居易が後に詠んだ名詩「香炉峯の雪」に趣が似ていると近代の学者が指摘しました。

真相は不明ですが、それほど諸兄の歌が洗練されていた証かもしれません。

奈良時代の貴族文化を語る上で、藤原氏ばかりに注目が集まりがちですが、橘諸兄の存在にも目を向けるとより立体的に当時の文化が理解できるでしょう。

奈良観光の際は、万葉集や懐風藻に目を通しつつ、東大寺や法華寺といった諸兄ゆかりの地で当時の雅びを偲んでみてください。

おわりに:奈良時代の遺産を現代に感じる旅へ

以上、奈良時代に活躍した10人の偉人たちの足跡を辿ってきました。

それぞれ帝王・后妃・貴族・僧侶・歌人と立場は異なりますが、彼らの功績は奈良の歴史と文化に色濃く刻まれています。

奈良の町を歩けば、聖武天皇と光明皇后が創った東大寺・正倉院の威容に触れ、行基や鑑真が伝えた仏教文化の深みを感じ、藤原不比等や橘諸兄たちが築いた都城の面影を偲ぶことができます。

万葉集の歌碑に耳を澄ませば大伴旅人の歌声が聞こえるかもしれませんし、史跡巡りの途中でふと足を止めれば長屋王や和気清麻呂の物語が蘇るでしょう。

奈良時代はわずか75年ほどの短い期間でしたが、日本の国家形成期として極めて重要な時代でした。

今回紹介した偉人たちの遺産は、1300年の時を超えて今なお奈良の地に生き続けています。

ぜひ古都奈良を訪ね、この悠久の歴史ドラマの舞台を体感しながら、日本史ロマンに思いを馳せてみてください。

参考リンクの紹介

奈良時代を彩った10人の歴史的人物にゆかりのある奈良県内の史跡や寺院を、学術的な背景と観光ガイドの視点を交えてご紹介します。

以下のリンクをたどれば、彼らの足跡を実際に訪ねることができます。

聖武天皇(しょうむてんのう)

- 東大寺(奈良市)

聖武天皇が建立を命じた大仏(盧舎那仏)を安置する寺院で、奈良を代表する世界遺産です。 - 聖武天皇陵(奈良市法蓮町)

奈良市北部の佐保山に位置し、光明皇后陵と並んでいます。

光明皇后(こうみょうこうごう)

- 法華寺(奈良市)

光明皇后が建立した総国分尼寺で、十一面観音像(国宝)を本尊とし、福祉施設「施薬院」や「悲田院」の跡もあります。 - 海龍王寺(奈良市)

光明皇后の発願により建立された寺院で、五重小塔(国宝)などが現存しています。 - 正倉院(奈良市)聖武天皇の七七忌に際し、光明皇后が天皇の遺愛品約650点と薬物60種を東大寺の大仏に奉献したことに始まり、品々は正倉院に収蔵され、後に「正倉院宝物」として知られるように。

行基(ぎょうき)

- 喜光寺(奈良市)

行基が建立したとされる寺院で、「試みの大仏殿」とも称され、東大寺造営の試作と伝えられています。 - 行基菩薩像(奈良市)

近鉄奈良駅前に立つ銅像で、行基の功績を称えています。

鑑真(がんじん)

- 唐招提寺(奈良市)

鑑真が創建した律宗の総本山で、金堂や講堂などの天平建築が現存し、世界遺産に登録されています。

藤原不比等(ふじわらのふひと)

吉備真備(きびのまきび)

- 蓮台寺(奈良県桜井市)

吉備真備が帰依したとされる寺院で、吉備氏の氏寺とも伝えられています。

長屋王(ながやおう)

- 長屋王墓(奈良県平群町)

奈良時代の皇族である長屋王の墓とされ、夫人の吉備内親王の墓と並んでいます。

コメント