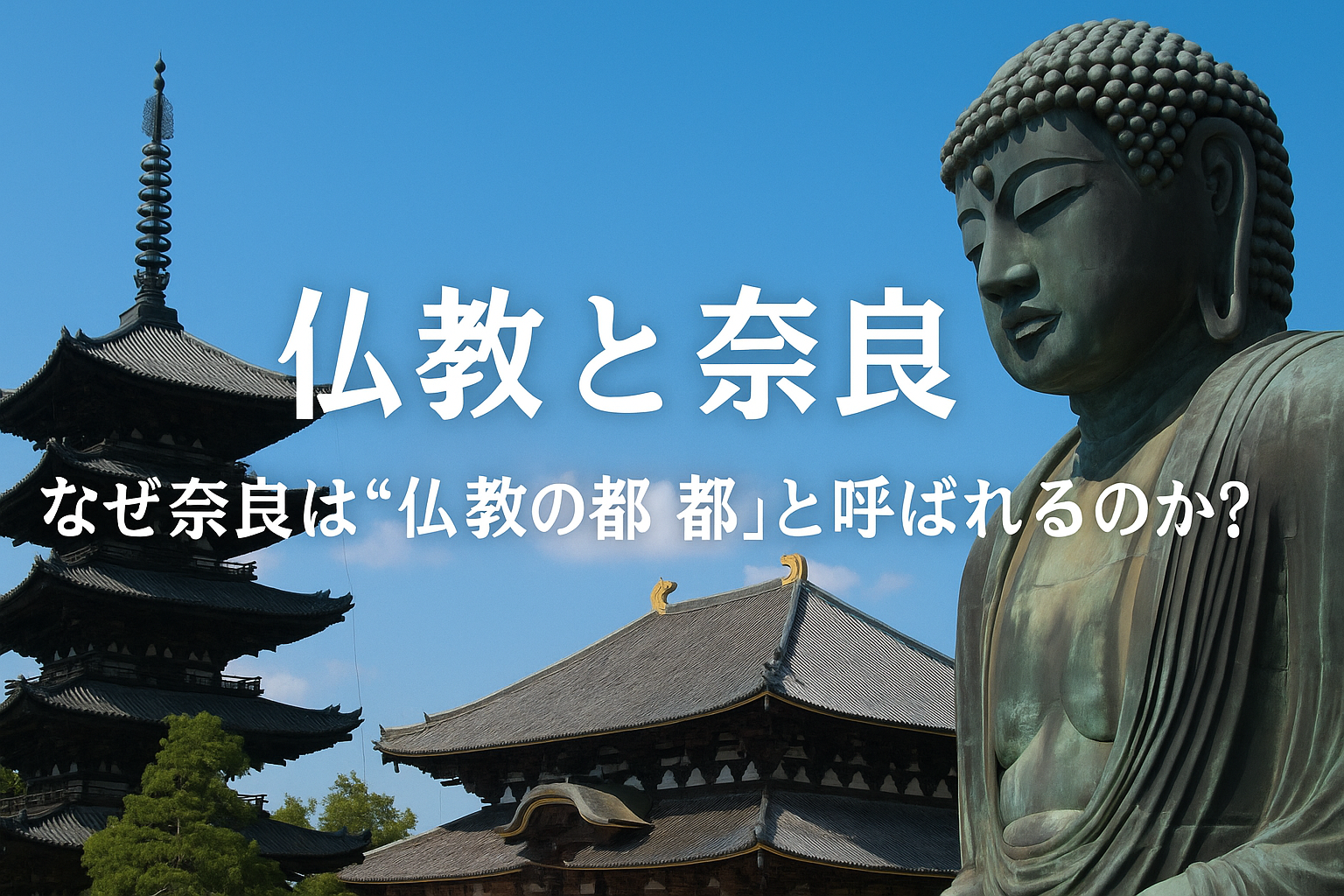

奈良といえば、鹿や古都の風情が思い浮かびますが、もう一つの重要な側面が「仏教の都」としての顔です。

奈良には、東大寺や法隆寺、唐招提寺、興福寺など、歴史的な寺院が数多く存在し、仏教文化の中心地として栄えてきました。

この記事では、奈良と仏教の深い関係を探りながら、その歴史的背景や文化的意義について詳しく解説します。

はじめに|“仏教の都”奈良、その所以とは?

奈良と聞いて思い浮かべるのは、鹿が歩く奈良公園や、古都としての落ち着いた風景、そして歴史ある寺社仏閣。

中でも「仏教の都」と呼ばれる理由には、他の都市にはない圧倒的な文化的・宗教的背景があります。

奈良は、仏教が国家の支柱となった時代に日本の首都として機能していた場所です。

そのため、仏教を保護・活用した国家政策の中心地でもありました。

平城京を中心に広がる寺院群は、単なる宗教施設ではなく、政治・経済・文化の要所でもあったのです。

今日、世界遺産にも登録された東大寺や法隆寺、唐招提寺、興福寺といった寺院は、奈良の都市構造や住民の生活に深く根付いており、まさに「祈りの都」として息づいています。

この記事では、奈良がなぜ仏教と深く結びついたのか、その歴史的な背景と文化的な意義を、現代の視点から丁寧に読み解いていきます。

奈良と仏教の始まり|仏教伝来と国家の信仰

仏教が日本に伝来したのは6世紀半ば。

朝鮮半島の百済から、仏像や経典とともに伝えられたこの新しい宗教は、当初は政治的な対立の火種にもなりました。

蘇我氏が仏教を受け入れた一方、物部氏は古来の神道を重視し、対立は激化。

最終的に蘇我氏が政権を握ったことで、仏教は国の保護を受ける宗教へと昇格していきました。

奈良に都が置かれた710年の平城京遷都を機に、仏教は国家の精神的支柱としての役割を明確にします。

仏教は単なる宗教ではなく、国を守り、人心を安定させる手段として積極的に用いられました。

天皇や貴族たちは仏教を深く信仰し、寺院の建立や仏像の造立を通して、国家の統治と民衆の統合を図ろうとしたのです。

このようにして、奈良は日本仏教の発展にとって重要な舞台となり、「仏教の都」としての礎が築かれていきました。

奈良時代の仏教政策と寺院建立

奈良時代(710~794年)は、日本における「国家仏教」が本格的に展開された時代です。

特に聖武天皇の治世は、仏教を国家の根幹に据える方針が強く打ち出されました。

天皇は災害や疫病、反乱などの社会不安を仏教の力で鎮めようと考え、仏教を通じた国家鎮護の政策を推進します。

その象徴が「国分寺建立の詔」(741年)です。

これは、全国の国ごとに国分寺と国分尼寺を建立し、国家の安定と民衆の平安を仏教の加護によって実現しようという壮大な構想でした。

そしてその中心となる大寺院として造営されたのが、奈良の東大寺です。

東大寺は全国の国分寺を統括する「総国分寺」として位置づけられ、ここに巨大な盧舎那仏(るしゃなぶつ)が安置されることになります。

まさに仏教を核とした国家の構造が奈良に築かれたのです。

仏教遺産の宝庫|世界に誇る奈良の名刹

奈良は、世界に誇る仏教遺産の宝庫です。

その多くが世界遺産「古都奈良の文化財」として登録されており、日本国内はもちろん、海外からも多くの観光客・研究者が訪れています。

東大寺

大仏殿を中心とした広大な伽藍は、日本仏教の象徴ともいえる存在です。高さ約15mの大仏(盧舎那仏)は、当時の最先端技術と膨大な人力によって造られました。

法隆寺

飛鳥時代の様式を色濃く残し、現存する世界最古の木造建築としてユネスコにも登録されています。聖徳太子が創建したとされ、仏教文化の礎をなす存在です。

唐招提寺

鑑真和上が日本に仏教の戒律を伝えるために創建した律宗の寺。金堂や講堂には天平文化を代表する仏像や建築様式が残り、落ち着いたたたずまいが魅力です。

興福寺

藤原氏の氏寺として創建され、政治的にも宗教的にも大きな影響力を持ちました。五重塔や阿修羅像などが有名で、仏教美術の宝庫でもあります。

東大寺・大仏建立の意味

Wikipedia聖武天皇

聖武天皇が大仏建立を命じた背景には、当時の混乱した社会情勢があります。

天変地異、疫病、政情不安の中、天皇は「すべての民が等しく仏の加護を受けるべきだ」と考えました。

この思想のもとに進められた大仏建立は、宗教的意味を超えた国家事業であり、民衆の力を結集した象徴的なプロジェクトでした。

完成した大仏は、以降も長く日本仏教の中心的存在となります。

法隆寺・唐招提寺・興福寺の魅力と背景

奈良の仏教文化を語る上で、東大寺以外の寺院も欠かせません。

それぞれが異なる背景と目的で建てられ、仏教の多様な側面を伝えています。

- 法隆寺は、聖徳太子の理想を体現する寺として、日本最古の仏教建築群を今に伝えています。仏教を教育・文化・政治の礎とする思想が、伽藍配置や仏像配置に反映されており、宗教建築の原点とも言える場所です。

- 唐招提寺は、鑑真和上が何度もの渡航失敗と失明を乗り越えて来日し、日本に戒律(律宗)を伝えるために建立した寺です。天平時代の面影を色濃く残すこの寺は、「精神の強さ」や「信仰の力」を感じさせてくれます。

- 興福寺は、奈良時代から平安・鎌倉を経て近世まで、長く中央政権と結びついてきた寺です。藤原氏の保護を受け、仏教だけでなく政治の舞台としても機能してきた寺院であり、阿修羅像など国宝級の仏像も多数所蔵しています。

仏教が築いたまち・奈良の景観と文化

奈良のまちを歩いていると、ふとした場所に五重塔が現れたり、町並みの中に自然と寺院が溶け込んでいたりすることに気づきます。

これは偶然ではなく、奈良という都市が仏教を中核に据えて計画された証拠でもあります。

奈良公園や東大寺周辺の参道、春日大社との宗教的連携など、宗教と都市計画が渾然一体となって形成された都市が奈良なのです。

加えて、精進料理や節句行事、写経体験や灯花会(とうかえ)など、仏教が地域の生活文化にも深く根を下ろしていることがわかります。

つまり、奈良の魅力は建物や遺産だけにとどまりません。

そこに生きる人々の信仰や暮らし、祈りが折り重なってできあがった「文化としての仏教」が、今もなお息づいているのです。

まとめ|“祈りの都”が語りかけるもの

奈良が「仏教の都」と呼ばれるのは、寺院の数や規模だけが理由ではありません。

歴史、政治、文化、暮らしすべてが仏教とともにあった都市だからです。

訪れる人々が奈良で心を整えられるのは、今なお“祈りの空気”が残っているからこそ。

仏像のまなざし、静かな伽藍、風に揺れる木々、その一つひとつが、何百年も前の人々の願いと信仰の結晶です。

仏教の都・奈良は、現代に生きる私たちにも深い学びと癒しをもたらしてくれます。

参考リンク|奈良と仏教を深く知るために

奈良県公式サイト「奈良県における仏教の変遷」

奈良県が提供する公式情報で、仏教の伝来から国家仏教への展開、奈良時代の仏教政策、主要寺院の役割などが詳述されています。

奈良市観光協会「大仏さまの全て」

東大寺の大仏に関する詳細な情報を提供しており、その歴史的背景や文化的意義について学ぶことが出来ます。

東大寺公式サイト「東大寺の歴史」

東大寺の公式サイトで、寺院の創建から現在に至るまでの歴史や、大仏建立の経緯などが詳しく解説されています。

奈良県「テーマストーリー - 仏教の展開」PDF資料

奈良県が提供するPDF資料で、仏教の展開と奈良の歴史的背景について詳述されています。

コメント