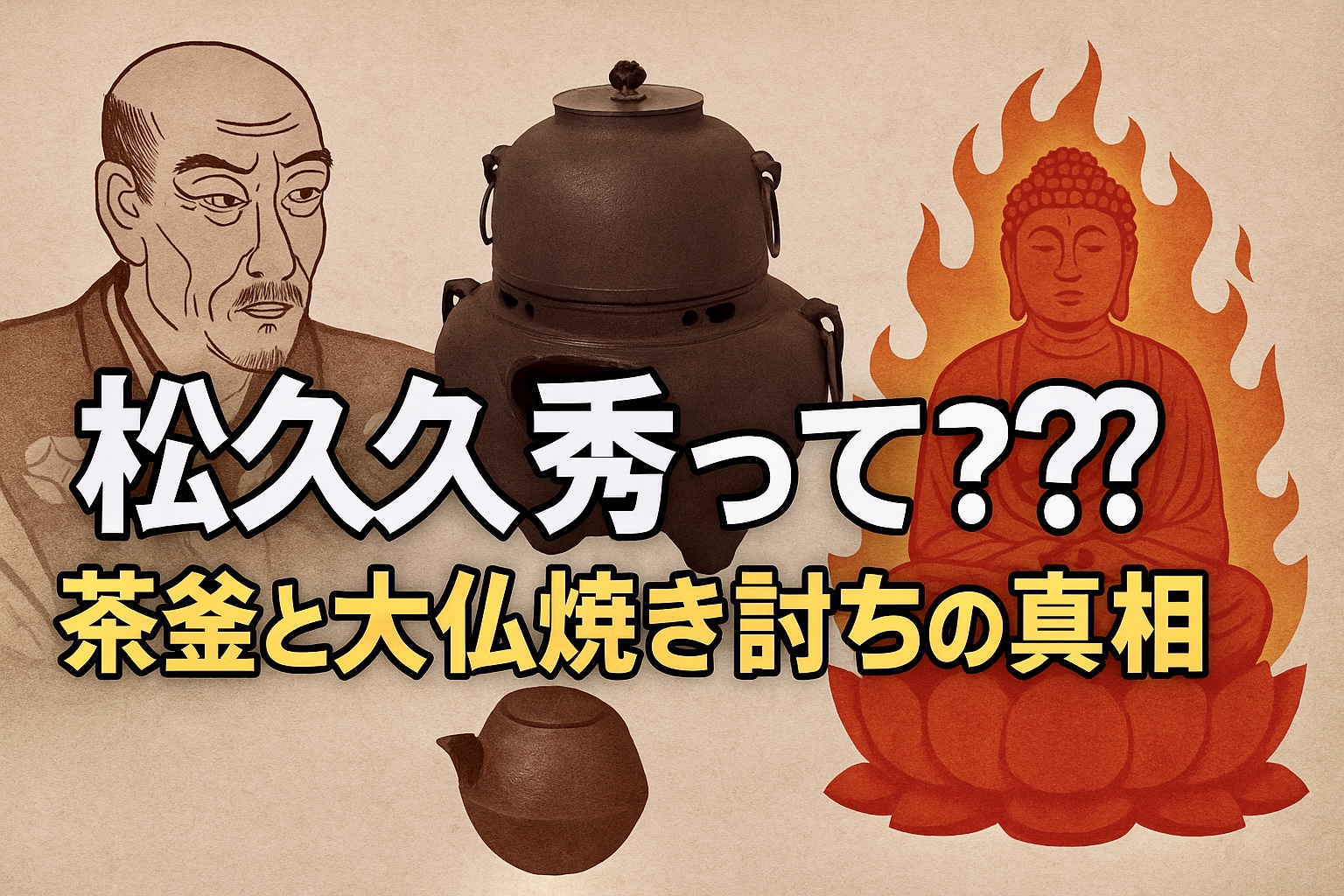

松永久秀――戦国時代屈指の異端児にして、歴史ファンを惹きつけてやまない「梟雄」。

織田信長を二度裏切り、将軍を殺し、大仏殿を焼き、そして伝説の茶釜・平蜘蛛とともに最期を迎えた男。

「へうげもの」山田芳裕

その壮絶な人生は、真実と虚構が交錯し、今なお語り継がれています。

この記事では、松永久秀の波乱に満ちた生涯から文化人としての一面、信長との複雑な関係、そしてゆかりの城・信貴山城や多聞山城などの奈良の史跡まで、最新の研究も踏まえて総まとめでお届けします。

松永久秀の生涯と年表

松永久秀

松永久秀(まつなが ひさひで、1508年? - 1577年)は、戦国時代から安土桃山時代にかけて活躍した戦国武将です。

出自には阿波国出身説や摂津国出身説など諸説あります。

三好長慶(みよし ながよし)の重臣として頭角を現し、畿内(現在の近畿地方)で勢力を振るいました。

三好長慶

その生涯を時系列でまとめると次の通りです。

- 永正5年(1508年):生誕(諸説あり) 。

- 天文~弘治年間(1530年代):細川・三好氏に仕え始め、書記役から武将へと台頭(史料上の初見は1540年) 。

- 永禄2年(1559年):奈良の信貴山城(しぎさんじょう)を居城とする 。以後、大和国(奈良県)を拠点に勢力拡大。

- 永禄5年(1562年):奈良市内に多聞山城(たもんやまじょう)を新築 。革新的な城郭建設を行い、城下の支配を固める(後述)。

- 永禄8年(1565年):将軍・足利義輝の暗殺(永禄の変)に三好三人衆と共に関与 。義輝を殺害し室町幕府の実権を掌握。

- 永禄10年(1567年):奈良で東大寺大仏殿の戦い。三好三人衆の陣を奇襲して勝利し、大仏殿を焼失させる(後述) 。

- 永禄11年(1568年):織田信長が上洛すると降伏してその配下となり、大和一国の支配を任される 。この年、信貴山城が一時筒井順慶らに攻略されるも直後に奪還 。

- 元亀2年(1571年):織田信長に対し謀反(第一次反乱)。将軍・足利義昭との対立も背景に挙兵するが、敗れて降伏 。信長は所領没収のうえ久秀を許す(後述) 。

- 天正元年(1573年):再び信長に恭順し、京都で仕える。この頃、一時的に失脚するも命脈を保つ 。

- 天正5年(1577年):反信長勢力と結んで再度謀反(二度目の反乱) 。信貴山城の戦いで織田軍に包囲され、10月10日に城ごと自害して果てる 。享年68。*この最期については後述します。

以上が松永久秀の生涯の主要な流れです。

三好長慶のもとで台頭し、織田信長に滅ぼされるまで、波乱に富んだ生涯を送りました。

松永久秀に関係する戦いと戦略

松永久秀は、多くの戦いや政争の中心人物として活躍しました。

主な合戦や軍略上のエピソードを挙げます。

三好長慶の寵臣としての活躍

若い頃より三好氏に仕え、主君・長慶の天下掌握に大きく貢献しました。

大和侵攻では興福寺勢力を破って大和国を平定し 、信貴山城への移転や多聞山城築城により支配基盤を構築。

低い身分から抜擢され重臣にまで昇進した久秀の存在は、当時としては異例であり、長慶も彼を側近として重用しています。

こうした実績から長慶を「天下人」に押し上げた功労者とも評されます。

永禄8年(1565年)・将軍暗殺(永禄の変)

足利義輝

第13代将軍・足利義輝が松永久秀・三好三人衆らに襲撃され殺害されました。

このクーデターにより久秀は室町幕府中枢の実権を握り、一躍その名を轟かせます。

義輝殺害は「永禄の変」と呼ばれ、後世まで「将軍を殺した逆臣」として久秀の悪名を高める出来事となりました。

「永禄の変」とは?

- 日にち:永禄8年(1565年)5月19日(グレゴリオ暦6月17日)

- 場所:京都・二条城(二条御所)

- 背景:三好長慶の死後、三好家内の主導権争いによって将軍・足利義輝が再度幕府権力の回復を図る中、三好義繼ら三好三人衆と松永久秀がこれを危険視。義輝排除を決断した 。

松永久秀の関与はどこまで?

主犯との関係

- 松永久秀は三好三人衆と共にクーデターを起こしたとされ、義輝暗殺の「共同計画者」の一人とされます。

- 一方で、近年の研究では、1565年当時は久秀は京都に不在で、大和の平定に動いていた可能性があり、主犯格とは言い切れないという見方もあります 。

暗殺の実行

- 義輝は二条御所で激しく抵抗し、伝説では「数十本の刀を抜いて斬り続け、最後は長槍で刺し殺された」と伝わります 。

- 暗殺を実行したのは主に三好三人衆とその兵力で、松永久秀が「命令者」または「共謀者」とされる一方、直接の殺害現場にはいなかった場合があるとされます 。

目的とその後の展開

- 目的:義輝の幕府再建による三好氏への警戒から、三好義繼を擁立し「傀儡将軍」として幕政支配を維持したかったため 。

- 結果:義輝は戦死、自害、自刃とも言われ、母や兄弟も殺害。三好家は代わりに義輝の親戚・足利義榮を14代将軍として擁立しました 。

最新の歴史観・松永久秀の評価調整

- 伝統的見解:「久秀が主導した将軍殺害の黒幕」と位置づけられていた 。

- 近年の見直し:義輝暗殺当日に久秀が京都にいなかった可能性や、彼自身は義輝排除には関与したにせよ、実行犯ではないという説が出されています。久秀はむしろ、クーデターに便乗した「権力調整者」であった可能性があるという点で、評価に揺らぎがあります。

結論まとめ

- 永禄の変は、1565年5月19日に三好三人衆と松永久秀が主導した義輝排除のクーデターでした。

- 義輝は激しく抵抗し殺害され、その後、足利義榮が将軍に据えられました。

- 松永久秀の関与は疑いないものの、実行本人かどうかは不明で、近年は彼が現場にはいなかったとの説も支持を得ています。

- よって「久秀は黒幕の一人だったが、現場で刀を振るったかどうかは不明」と整理するのが最新の見地です。

松永久秀の「将軍殺害」の真相は、表面的には「クーデター共謀の黒幕」ですが、研究が進むにつれ、その責任の所在や関与の程度については「谋略家としての関与」までに留まり、「現場にいた実行犯」と断定できない可能性も浮上しています。

戦国史における彼の評価が今後どう変わっていくのか、注目に値します。

永禄10年(1567年)・東大寺焼き討ち

三好長慶の死後、畿内で台頭した三好三人衆との主導権争いの中で、奈良の東大寺を舞台に戦闘が起こります。

久秀は劣勢を挽回すべく東大寺大仏殿の戦いで奇襲を敢行。

永禄10年10月10日、東大寺に布陣していた三人衆の陣営を夜襲し撃破しました。

この戦いで東大寺大仏殿が炎上し、大仏の首が落ちてしまう大被害となります。

一般には松永久秀自ら大仏殿に火を放ったと伝えられ、「松永久秀=東大寺焼き討ち」のイメージが定着しました。

しかし、実際に誰が火をつけたか(放火か事故か)については諸説あり、松永久秀軍の兵火の延焼とも、三好方の放火とも言われています。

いずれにせよ、大仏殿を焼失させたことは久秀の名を語る上で欠かせない劇的な事件でした。

事件の概要

- 時期・背景:永禄10年(1567年)10月10日(旧暦9月23日)、松永久秀・三好義継軍が、対抗勢力・三好三人衆と筒井順慶連合軍が陣を張る東大寺を夜襲しました。奈良の戦況は膠着状態となっていたため、久秀側が奇襲を仕掛けたものです。

- 焼失の過程:

『多聞院日記』によれば、夜11時頃の夜討ちの際、戦闘中に出た穀物倉庫の兵火が延焼し、深夜2時頃には大仏殿へ燃え広がったと記載されています。火は法華堂などにも飛び火し、寺域全体が炎上しました。

放火の意図はあったのか?

現在、主に3つの説があり、研究者や史料によって解釈が分かれています。

- 松永久秀の指示による意図的放火(伝統的見解)

織田信長自身が「久秀は大仏を焼いた悪人」と紹介するなど、悪評の根拠の一つとなっています。 - 偶発的な失火説(近年有力)

『大和軍記』『足利季世記』では、三好方の兵舎や鉄砲の火薬による失火が主因と記されています。近年の研究でも「戦闘による事故」とする見方が支持されています。 - キリシタン兵による放火説

ルイス・フロイスやイエズス会関係文書では、久秀率いる軍内のキリシタン兵が個人的に放火した可能性が指摘されています。

研究者の見解

- 近年重視される見方は、「戦闘中の偶発的な失火」による大仏殿の焼失という解釈です。故意に放火したという史料的証拠は乏しく、むしろ火薬・構築物による火事だった可能性が高いとされています。

- 江戸期以来の悪評も、久秀の他の悪行(将軍暗殺・信長への叛逆)と結び付けて「三悪人」の一柱として語られてきただけにとどまるという調査報告があります。

真相まとめ

- 日時と状況:

永禄10年(1567年)10月10日、松永久秀が三好義継らと共に東大寺を夜襲した際、戦闘の混乱で火が広がり、大仏殿などが焼失。 - 松永久秀の関与:

東大寺への夜襲を指揮したのは事実。ただし、大仏殿への放火が久秀の命令だったという証拠はなし。 - 放火の意図:

意図的な放火ではなく、戦闘中の失火や火薬の爆発による延焼が原因とされる説が現在有力。 - 信長や軍記物での評価:

織田信長が「久秀は大仏を焼いた」と述べた記録があり、江戸時代以降の軍記物などでも「悪逆非道な武将」として定着。 - 現代研究の見解:

最新の歴史研究では「東大寺焼き討ちは松永久秀の故意ではない」「むしろ偶発的な兵火だった」とする見解が優勢。

松永久秀による東大寺焼き討ちは、夜襲の最中における偶発的な火災が主因であり、故意に放火されたという確証はありません。

戦乱の余波としての偶発事故である可能性が高い一方、後世の語り草として「梟雄・久秀による寺社焼き討ち」のイメージだけが独り歩きしてしまった経緯があります。

この記事ではその誤解を正し、事実に基づく歴史像を提示しました。

信貴山城攻防(1568年)

織田信長が上洛を果たした永禄11年、久秀は信長に協力したものの、同年に奈良盆地で勢力を持つ筒井順慶・三好三人衆連合軍と戦いになります。

信貴山城は1568年7月に一度落城し、久秀は一時撤退を余儀なくされました。

しかし直後に反撃して城を奪い返し、辛くも勢力を維持します。

この過程では、織田信長の上洛を援軍として期待しつつ、自力でも老練な戦略で巻き返しを図りました。

まさに離合集散する戦国乱世において、巧みに立ち回ったことが窺えます。

織田信長への二度の叛逆

「へうげもの」山田芳裕

松永久秀は織田信長に二度謀反を起こした武将として知られます。

第一次の叛乱(1571年前後)では、将軍義昭との確執や畿内情勢の混迷もあり信長と敵対しました。

しかし武田信玄の上洛作戦に乗じたこの叛乱は失敗に終わり、久秀は信長に降伏します。

信長はこの時、彼を処刑せず所領没収に留めて許しました。

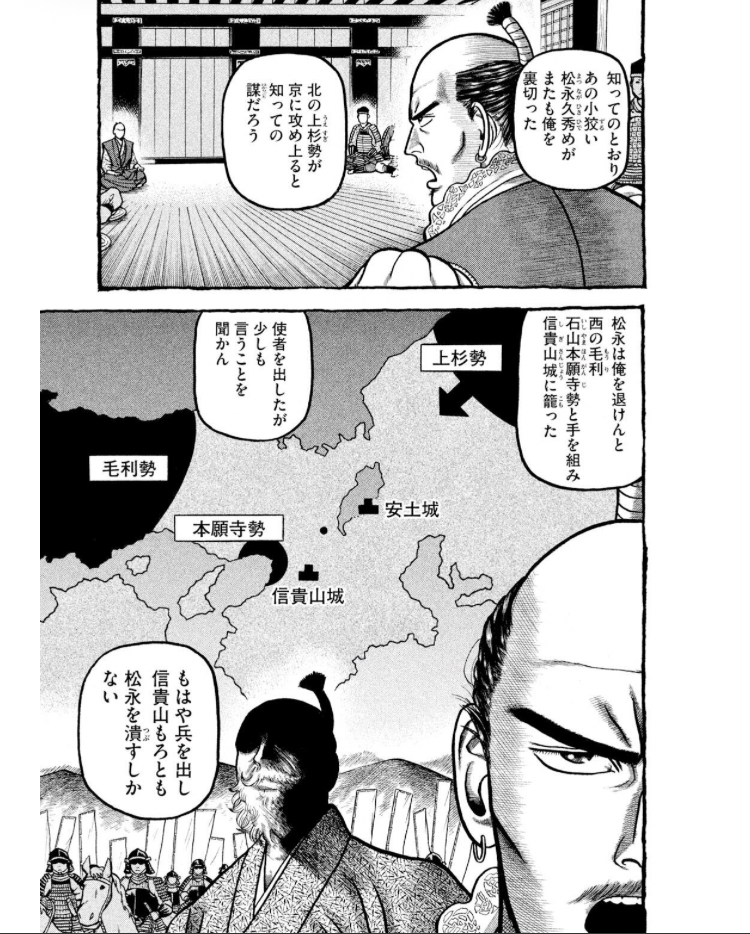

第二次の叛乱(1577年)は、毛利輝元・上杉謙信ら反信長勢力と結んだ大規模な反乱でした。

信貴山城の戦いにおいて、久秀は信貴山城に籠城して徹底抗戦の構えを見せますが、織田軍10万に包囲され孤立無援となります。

この最期の戦いについては後述の通り、久秀は壮絶な最期を遂げました。

以上のように、松永久秀は戦国時代の表舞台で数々の合戦と政争を生き抜きました。

巧みに同盟と離反を繰り返しつつ(「三好三人衆と、時には協力し、時には争う」関係だったとされます )、自己の勢力拡大を図ったその姿は、まさに下剋上の体現者といえます。

松永久秀の文化人としての側面

松永久秀は一介の武将であるのみならず、茶の湯を嗜む文化人としても知られています。

戦乱の只中にあっても茶の湯を愛し、当代一流の茶人たちと交流しました。

高名な茶人・師匠

久秀は堺の茶人武野紹鴎(たけの じょうおう)に師事し、本格的に茶道を学んだと伝えられます。

武野紹鴎は千利休の師でもあり、久秀は利休の一世代前の茶人としてその流派に連なっています。

利休本人との直接の交流記録は明確ではありませんが、紹鴎門下であることから間接的に千利休とも繋がる茶の湯文化圏に属していたと言えます。

名物茶器の収集

松永久秀は数多くの名物茶器を所持していたことで有名です。

中でも古天明平蜘蛛(こてんみょう ひらぐも)釜と九十九髪茄子(つくもなす)の茶入は特に著名です。

九十九髪茄子の茶入(茶壺)は一時久秀が所持していましたが、永禄11年(1568年)に織田信長へ恭順の意を示すためこの名器を献上しています。

「へうげもの」山田芳裕

また「平蜘蛛」と称される茶釜は久秀が所有したもっとも伝説的な茶道具で、その行方と最期の逸話が後世まで語り草となりました(詳細は後述)。

「へうげもの」山田芳裕

他にも多数の名物を蒐集し、自ら茶杓「玉椿」を作るなど 、当時の茶人として極めて高い評価を受けていました。

文化活動と逸話

松永久秀は戦乱の合間にも茶会を催した記録が残っています。

例えば永禄3年(1560年)には、入城まもない信貴山城で茶会を開いたと伝わり 、これは戦国武将としてだけでなく教養人・社交人としての一面を物語ります。

また東大寺大仏殿の戦いに際しては、奈良の茶室「珠光座敷」が焼失するのを惜しみ、事前に解体・疎開させたとの逸話もあります。

このように文化財を愛でる心を持っていた点は注目すべきです。

以上のように、久秀は茶の湯を中心とした文化人としての顔を持ち、「数奇者(すきもの)」とも評されます。

戦国乱世にあって武勇と知略だけでなく、雅やかな茶の湯文化への深い造詣を示した点は特筆に値します。

松永久秀と織田信長との関係

松永久秀と織田信長の関係は、主従関係でありながら複雑な駆け引きに満ちたものでした。

信長が上洛して以降の動向を中心に、その関係の推移を整理します。

恭順と取入り

永禄11年(1568年)、信長が足利義昭を奉じて入京すると、久秀は素早く降伏して臣従の意を示しました。

同年10月、久秀は信長に人質を差し出すとともに、名物茶器「九十九髪茄子」の茶入を献上しています。

この贈り物は信長への手土産として有名で、信長は久秀の降伏を受け入れ彼に大和一国の支配継続を認めました。

当初、松永久秀は「同盟者」に近い立場で信長政権に迎えられ、将軍義昭の幕臣としても重用されました。

協調期の活躍

臣従後の久秀は織田軍の一員としても活動しています。

元亀元年(1570年)の金ヶ崎退き口では、浅井長政の裏切りで窮地に陥った信長を救うべく、朽木元綱を説得して信長の退路確保に貢献しました。

また石山本願寺攻めなど各地の戦線にも信長配下の武将として参戦し、一定の戦功を挙げています。

この時期、久秀は形式上「幕府の幕臣」ではありましたが、実質的には織田政権の大和担当官として信長の信任を得ていたと言えます。

関係悪化と離反

しかし、次第に信長との関係に綻びが生じていきます。

元亀2年(1571年)、久秀は河内守護・畠山秋高の勢力を攻撃するなど、幕府の意向に反する独自行動を取り始めます。

これに対し、将軍・足利義昭は久秀を牽制するため、自らの養女を久秀の宿敵・筒井順慶に嫁がせるなど、対抗姿勢を強めました。

これにより、久秀は義昭との関係を完全に断ち、義昭と連携する信長との関係も悪化。

やがて久秀は、信長に対して第一次の叛乱を起こすに至ります。

信長の寛容と不信

松永久秀が最初に謀反を起こした際、信長は意外にも寛大でした。

義昭はかつて兄・義輝を殺した主犯として久秀の処刑を信長に命じましたが、信長はこれを庇って命を救い 、叛逆後も久秀を即座には誅殺せず降伏を受け入れました。

この背景には、当時他の反信長勢力(武田信玄など)への備えもあり、久秀を殺すより懐柔した方が得策と信長が判断した可能性があります。

しかし、一度裏切った久秀に対する信長の不信感は残り、以後の監視は厳しくなりました。

二度目の裏切りと最期

天正5年(1577年)、久秀は二度目の裏切りに踏み切ります。

毛利・本願寺・上杉ら反信長包囲網に呼応して挙兵し、再び信貴山城に籠りました。

激怒した信長は大軍を派遣し自らは使者を送って開城勧告しますが、久秀は使者に面会すらせず拒絶しました。

もはや和解は不可能と悟った信長は強攻策に出て、10万の織田軍が信貴山城を総攻撃します。

「二度あることは三度は許さず」——信長はこの時ばかりは容赦せず、久秀はついに自決に追い込まれました。

このとき信長は「かつて二度も従った者が再び逆らった」として、その最期を厳しく見届けたと伝わります。

以上のように、織田信長との関係は一度目は宥恕、二度目は討伐という結末に終わりました。

松永久秀は信長の家臣として仕えながらも、「二度も裏切った希有な武将」として歴史に名を残しています。

信長にとって久秀は利用価値もある一方、最後まで信用しきれない危うい存在だったと言えるでしょう。

松永久秀ゆかりの地

松永久秀に関係の深い土地や史跡が、現在でも各所に残っています。

その中でも代表的なゆかりの地を紹介します。

達磨寺(だるまじ)〔奈良県北葛城郡王寺町〕

信貴山城の南麓に位置する古刹。

松永久秀の墓所が境内本堂西側にあります。

石造の供養塔には「松永弾正久秀墓 天正五年十月十日」と刻まれていたと伝えられ、天正5年10月10日に信貴山城で自害した久秀の遺骸を、討伐した筒井順慶がこの地に手厚く葬ったとされています。

皮肉にも達磨寺自体、永禄の頃に松永久秀の戦火で焼かれたとも伝わりますが、それでも敵将の霊を弔う墓を設けている点は興味深いエピソードです。

多聞山城跡(たもんやまじょうあと)〔奈良県奈良市法蓮町付近〕

松永久秀が永禄5年(1562年)に築城した居城跡です。

奈良市街の北方、高台に位置し、隣接する興福寺北側一帯に築かれました。

城名は毘沙門天(多聞天)に由来し、天守を中心に城門と櫓を一体化させた「多聞構え」という革新的な構造を持つ城郭だったとされます。

現在は城跡として石垣の一部や地形が残るのみですが、日本城郭史上初期の本格的天守を備えた城として知られています(※近年の研究で他にも先例が指摘され、議論があります )。

多聞山城は1573年に織田軍に包囲され久秀が降伏した際に開城され、その後廃城となりました。

信貴山城跡(しぎさんじょうあと)〔奈良県生駒郡平群町信貴山〕

久秀が本拠とした山城。

標高437mの信貴山山頂に位置し、南北700m・東西550mに及ぶ奈良県下最大規模の中世山城です。

永禄2年(1559年)に久秀が改修・拡張し、本格的に居城化しました。

永禄11年(1568年)に一時陥落するも奪還し、最期の舞台となった天正5年(1577年)の信貴山城の戦いではここに籠城しました。

織田軍の総攻撃で落城した後、城は破却され廃城となります。

現在、信貴山城跡は信貴山朝護孫子寺(ちょうごそんしじ)の境内などになっており、建物は残っていませんが空堀・土塁・曲輪跡などが良好に遺されています。

山頂からの眺望とともに、往時の山城の規模を偲ぶことができます。

東大寺(とうだいじ)〔奈良県奈良市〕

奈良を代表する大寺院で、松永久秀とは焼き討ちの因縁で結ばれています。

前述の通り永禄10年の戦いで大仏殿が焼失し、大仏(盧舎那仏像)も損壊する惨事となりました。

現在の東大寺大仏殿は江戸時代(1692年)に再建されたものですが、境内には「松永坪(まつながつぼ)」と呼ばれる地名が残り、これは久秀の陣所跡とも伝えられています(俗説の域を出ませんが、地元ではそう語られることもあります)。

いずれにせよ、松永久秀の名は東大寺の歴史にも刻まれており、「松永久秀 東大寺」は現代でもよく話題に上るゆかりのキーワードです。

この他にも、奈良県内外には松永久秀ゆかりのスポットが点在します。

奈良県三郷町勢野には供養塔が、京都市下京区の妙法院墓地には首塚があるとされます。

また、彼が築城や改修に関わった城として大和郡山城や二上山城などの名も挙がります。

こうした史跡を巡ることで、戦国の梟雄・松永久秀の足跡を辿ることができるでしょう。

松永久秀の死因・最期のエピソード

松永久秀の最期は、戦国史上屈指のドラマチックなエピソードとして語り継がれています。

しかし、伝承と史実が入り混じっており、その死因や平蜘蛛の茶釜を巡る真偽については諸説あります。

主な説とエピソードを整理します。

伝説的な「爆死」説

最も有名なのは、「平蜘蛛の茶釜に火薬を詰めて爆死した」という伝説です。

天正5年(1577年)10月、織田軍に追い詰められた久秀は、信長が喉から手が出るほど欲しがっていた名物茶釜「古天明平蜘蛛」を渡すまいと決意します。

織田方の佐久間信盛が「名器・平蜘蛛を城外に差し出せば助命する」と持ちかけたのに対し、久秀は「平蜘蛛の釜と我らの首の二つは信長公にお目にかけるつもりはない。鉄砲の薬(火薬)で粉々に打ち壊すことにする」と返答したと伝えられています。

そして城攻めが迫る中、久秀自ら平蜘蛛を抱えて爆薬に点火し自爆したというのです。

このあまりに劇的な最期は江戸時代以降の講談や小説で広く流布し、現代でも「松永久秀=ボンバーマン(爆弾自殺する人)」というイメージを作り上げました。

しかし、これは後世の創作的脚色が大きく、史実とは言い難いようです。

史料に見る「自害」説

当時の一次史料によれば、松永久秀は最期は切腹して果てたと考えられます。

事実、織田方の記録『信長公記』や奈良側の記録『多聞院日記』では、10月10日に信貴山城が陥落し、久秀が自害(切腹)して果てたと記されています。

また多聞院日記によれば、久秀の首級は安土へ送られたとあり 、首が織田方に渡っていることからも、通常の切腹→介錯の後に首を取られたと考えるのが自然です。

一方で「信貴山城で切腹もしくは焼死した」と記す資料もあり 、切腹後に天守に火を放って焼け死んだ可能性も示唆されています。

実際、久秀は最後に天守閣に火をかけており 、自刃の後に炎の中に身を投じたか、もしくは自害せず最期まで戦い焼死したかは断定が難しい部分です。

このため「切腹後に城ごと焼失」「焼死」など細部は資料によってブレがありますが、いずれにせよ爆発四散したわけではなく武士らしく自決したとみるのが近年の定説です。

平蜘蛛の茶釜の行方

では、信長が狙った天下の名器「平蜘蛛」はどうなったのでしょうか。

伝承では久秀が粉々に打ち砕いたとも、爆炎で灰になったとも言われますが、史実上は行方不明です。

信長は信貴山城落城後、この茶釜を手に入れることができなかったため、久秀が最期に何らかの形で破壊したのは確かと考えられています。

『川角太閤記』によれば久秀自身が「平蜘蛛の釜は見せぬ」と明言していますし、現物が織田方の記録に現れないことから、久秀が最期に平蜘蛛を叩き割った可能性は高いでしょう。

後世の創作ではこれが「爆破」に脚色されたと考えられます。

つまり、平蜘蛛の茶釜は信長の手に渡らず幻の名器となったのです。

以上のように、松永久秀の最期は事実と伝説が交錯しています。

「爆死」は物語的脚色であるものの、「平蜘蛛を信長に渡さず死んだ」という信念の部分は史実にも通じるものがあります。

なお、辞世の句として伝わる「この平蜘蛛の釜と俺の首の二つは、やはり信長に見せはするまい」という狂歌めいた文言も、久秀の最後の意地を象徴する逸話と言えるでしょう(実際の遺詠かは定かでありませんが、後世に広まった有名なフレーズです)。

松永久秀の評価と人物像

松永久秀はその劇的な経歴から、極めて賛否の分かれる人物像を持っています。

伝統的には「奸雄(かんゆう)」とも称される狡猾な悪役イメージが強い一方、近年では再評価が進みつつあります。

以下、歴史上および後世の評価を整理します。

戦国三大梟雄の一人

松永久秀は一般に「下剋上の代名詞」「謀反癖のある梟雄」といったイメージを持たれています。

斎藤道三・宇喜多直家と並び「日本史上もっとも裏切りで悪名高い武将」の代表格に挙げられることもあります。

実際、小説やドラマでも主君を裏切る悪役として描かれることが多く、その悪辣さから「日本史上最悪の男」とまで呼ばれることもありました。

二度にわたる信長への造反、大仏殿焼き討ち、将軍殺しという「三大悪行」が揃った人物像は、江戸時代の軍記物『常山紀談』などで強調され、後世に固定化した面が大きいようです。

史実における実像

しかし、近年の史料研究により、松永久秀の実像は必ずしも「裏切り者の悪人」一辺倒ではなかったことが明らかになっています。

まず、主君・三好長慶の存命中に久秀が勝手な謀反を起こした事実は確認されていません。

長慶の没後、三好家中の内紛(阿波三好家との対立)に巻き込まれる形で裏切り者の汚名を着せられた可能性があります。

また「長慶の嫡男や弟を久秀が謀殺した」という話も、軍記物に由来する伝説で信憑性に乏しいとされています。

むしろ長慶在世中の久秀は忠実な臣下であり、大和国経営を一任されるほど信頼されていました。

さらに、イメージを決定づけた悪行も、例えば東大寺焼き討ちについては前述の通り不可抗力の側面も指摘されますし、将軍殺害も三好三人衆と共謀した政変劇でした。

要するに、一次史料に基づく松永久秀像は、後世の悪評より中庸であり、能力ある戦国大名としての姿が浮かび上がります。

能力・知略の評価

松永久秀は優れた知将・策略家であった点では一致した評価を受けます。

宣教師ルイス・フロイスは1561年時点の久秀を指して「五畿内でも彼の命令なしには何事も行われないほど天下の最高権力をほしいままにし、(久秀は)偉大で稀有な天稟と博識さ、辣腕ぶりを持ち、腕利きだが狡猾でもある」と記しています。

この記述からは、久秀が当時の畿内で如何に卓越した政治力・軍事力を発揮し、才知に富んだ人物であったかが窺えます。

同時に「狡猾」とも評されているように、その知略の陰に計算高さや謀略好きな側面があったことも確かでしょう。

しかし戦国時代において、謀を巡らし機略を尽くすことはむしろ称賛されるべき武将の徳でもありました。

現に、松永久秀は日本で初めて天守を備えた城を築いた先進的築城者(多聞山城)とも言われ 、新しい発想で戦国乱世を生き抜いた革新派武将だった側面も指摘されています。

江戸時代以降の悪評とその背景

松永久秀の評価が極端に悪人寄りに固まったのは、太平の江戸時代の価値観による部分が大きいとされます。

主君を欺き謀反を繰り返すような振る舞いは、徳川幕藩体制の儒教道徳から見ると断じて許されない背徳でした。

そのため、「主君に背いた成り上がり者」である久秀は単なる「脅威」「悪玉」として語られる傾向が強まりました。

織田信長や斎藤道三など他の梟雄たちも、江戸期には概して評判が低下しましたが、彼らの多くは明治以降に名誉回復しています。

一方、松永久秀はそのあまりに強烈で面白い悪役エピソード(平蜘蛛爆死など)がフィクションで面白おかしく踏襲され続けた結果、長らく再評価が遅れたと考えられます。

まとめ|松永久秀の現代における再評価

21世紀に入り、研究の進展やメディアの取り上げもあって松永久秀像の見直しが進んでいます。

NHK大河ドラマ『麒麟がくる』(2020年)で吉田鋼太郎さんが演じた松永久秀は、「梟雄」然とした従来像を超え、思慮深く外交・政治手腕に優れた智将として描かれ大きな話題を呼びました。

これは近年の歴史研究を反映したもので、史実の久秀も決して奸臣・極悪人ではなく、教養と知略を備えた有能な武将だったとの評価が高まっているからです。

例えば歴史研究者の天野忠幸氏は「久秀が悪人と評価されたのは、江戸期の安定社会の価値観によるもので、実像はそれほど悪くなかったのではないか」と指摘しています。

また現代の戦国ファンから見ると、その波乱万丈な生き様やユニークな最期からむしろ愛すべきキャラクターとして人気があるのも事実です。

「悪名は無名に勝る」の格言通り、悪役としてであれ広く名を知られ、そして今になって再評価が進むという点で、松永久秀は稀有な存在と言えるでしょう。

総じて、松永久秀の人物像は「謀反人で稀代の奸雄」から「実力者で教養人」へと、見る時代や立場によって大きく異なります。

確かなのは、彼が戦国史に与えたインパクトが極めて大きいということです。

史実の冷静な評価が進む中でも、平蜘蛛伝説に象徴される破天荒なイメージは人々を惹きつけ続けています。

まさに戦国屈指の伝説的武将として、松永久秀は今なお語り継がれているのです。

記事執筆の参考リンク(確認済み・有関連)

人物・逸話・合戦・最期

- Wikipedia(日本語)|松永久秀

→ 生涯・年表・合戦・平蜘蛛の茶釜・最期など、史料ベースで網羅。

ゆかりの地(奈良の史跡)

- 平群町公式サイト|信貴山城跡

→ 信貴山城の概要とアクセス情報。久秀の本拠・最期の地。 - 奈良県歴史文化資源データベース「いかすなら」|多聞山城跡

→ 久秀が築城した多聞山城(初期天守)に関する観光ガイド。

地元史跡と墓所

- 達磨寺(松永久秀の墓)

→ 信貴山城落城後、葬られたとされる墓の位置と由緒。

コメント